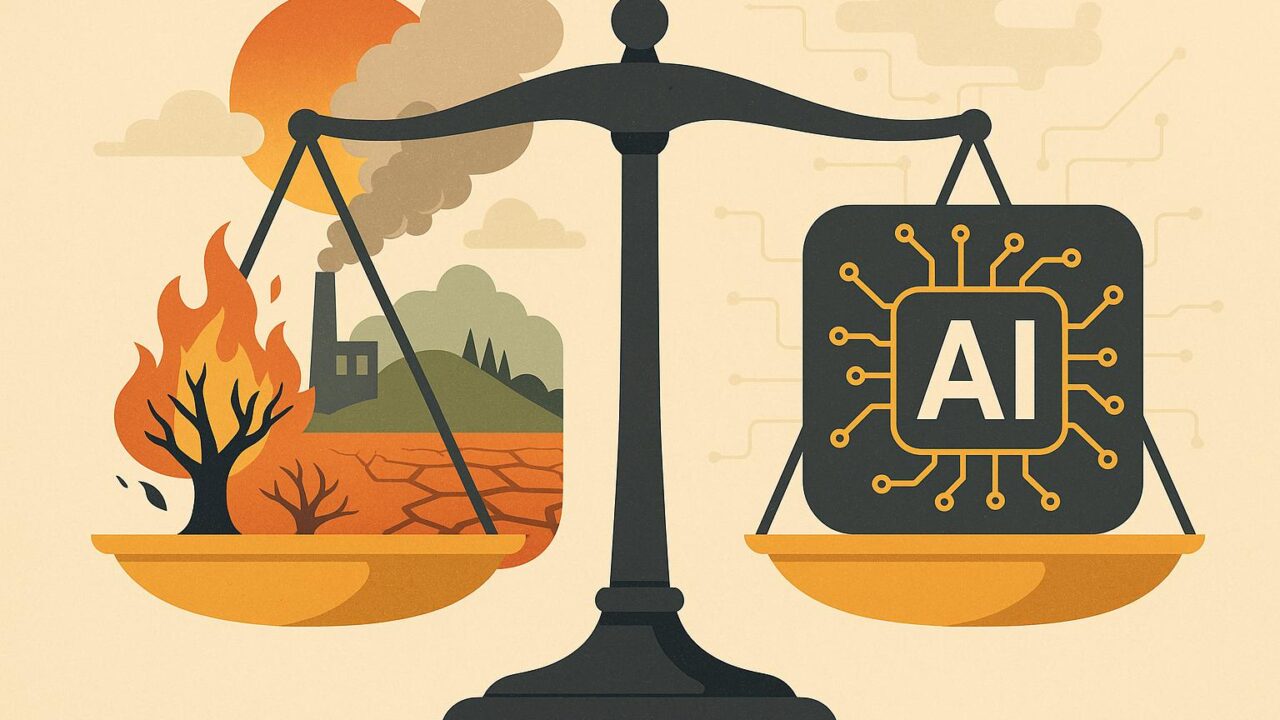

アメリカの気候変動対策とAI規制の未来:揺れる環境と技術の均衡

地球温暖化は、もはや遠い未来の脅威ではなく、私たちの現在に深く影響を与えている。山火事、干ばつ、異常気象、海水面の上昇は、世界中で起きている現実であり、環境保護は喫緊の課題となっている。一方で、人工知能(AI)の急速な発展もまた、社会のあらゆる側面に革命をもたらしつつある。技術による恩恵も大きいが、その制御や倫理的課題が問われる局面も増えている。

そうした中で、アメリカにおける気候変動への取り組みとAI規制政策が、大きな転換点を迎えている。これらの分野における国家プログラムは、将来の世代にとって極めて重要なものでありながら、現在の政治的・経済的環境の変化によって、大きな不安定化を見せている。

本記事では、アメリカ国内で進行する気候プログラムの行方と、AIにおける政策の揺れについて、多くの人々が理解しやすい形で解説し、私たち一人ひとりが今後どのように対応していけるのかを考えていきたい。

気候変動への取り組みの危機

米国政府はこれまで、再生可能エネルギーの推進、電気自動車(EV)の普及、温室効果ガス排出の削減などを中心とした環境保護プログラムを進めてきた。これらの政策は、科学者や環境保護団体、さらには持続可能な社会を望む国民の支えもあり、徐々に進展を見せてきた。

例えば、再生可能エネルギーの導入を進めるために提供されてきた税優遇制度や補助金制度は、太陽光や風力発電の設備導入を促進し、エネルギー業界に大きな変革をもたらした。また、EVの普及拡大に向けたインフラ整備は、都市部を中心に進みつつあり、多くの人々の日常の選択肢となっている。

しかし現在、こうしたプログラムが政治的な論争の的になり、その存続が危ぶまれている。場合によっては、政府がこれまで積極的に行ってきた環境分野の支出や制度へのサポートを縮小または中止することも予想されている。気候政策は一貫性が必要な分野であり、途中での断絶は取り返しのつかない影響をもたらす可能性がある。もしも今、環境政策が後退すれば、将来的に多大なコストを社会全体が負うことになる。

気候変動への取り組みを一度後退させてしまえば、排出量削減の目標達成はますます難しくなり、グローバルレベルでの気候変動対策への信頼性も損なわれるだろう。何より、これまで技術と制度の融合によって築かれてきた基盤が崩れることで、地球環境の再生に必要なタイムラインから大きく遅れる可能性がある。

AI開発の進展と規制の危うさ

一方、AI技術の発展は目覚ましい。医療、交通、教育、製造業などほぼすべての産業において、AIは新しい可能性を切り拓いている。特に、生成AIや大規模言語モデル(LLM)の登場によって、自然言語による情報整理・創出能力が飛躍的に高まった。ビジネスにおいては自動化やデータ解析の高度化が進み、社会にとっての便益も広がりつつある。

しかしこの発展の陰で、AI技術がもたらすリスクへの懸念も強まっている。個人情報の漏洩、不正利用、差別を助長するバイアスの存在、フェイクコンテンツの拡散、無断で収集されたデータの活用など、倫理的・社会的課題が浮き彫りになっている。

こうした課題に対応するため、米国ではAIに関するガバナンス体制の整備が進められてきた。AIシステムへの透明性確保、開発企業への責任追及、倫理的設計の義務化、多様性への配慮といった指針が議論されてきた。しかしながら、現在この分野でも政策の方向性に大きな揺れが生じつつある。

特に懸念されているのは、AIの外部監視強化や倫理ガイドライン導入に対し、一部から規制緩和を求める声が強まっている点である。加速度的に発展する技術に追いつけていない現実もある中で、「過度な規制がイノベーションを妨げる」という議論も根強く存在している。しかし、規制が不十分なまま技術開発が先行すれば、社会が抱えるリスクはさらに高まる一方である。

このような状況において、AI規制を巡る政策決定は、確固たる方向性と透明な議論を要している。技術が一部の大企業の手に集中していく中で、公正で持続可能な倫理体制の構築は、今後のAI社会にとって不可欠な土台となる。

環境と技術、どちらも私たちの未来を形づくる鍵

気候変動対策とAI開発。これらは一見、異なる分野に思われるかもしれない。しかし、実はこの二つは深く結びついている。AIは、気候データの解析や持続可能なエネルギーの最適化、電力供給の効率運用、農業における環境モニタリングなど、環境問題の解決にも可能性を広げている。つまり、AI技術を上手に活用することは、気候変動対策そのものの推進力にもなるのである。

その一方で、AIの中長期的な影響を見据え、適切な規制と社会合意のもとで導入を進めなければ、別の問題を引き起こしかねない。例えば、AIによって大量の二酸化炭素を排出するサーバー群が稼働を続ければ、環境への副作用が生じる恐れもある。

このように、AIと気候政策は相補的な関係にあり、両方をバランスよく進めていくことが問われている。いずれも社会の根幹に関わる課題であり、片方だけが極端に進んだり、逆にないがしろにされたりすれば、長期的な持続可能性を損なってしまう。

私たち一人ひとりができること

このような複雑な状況において、個人として何ができるのかを考えることも重要だ。まずは、自分が関心を持つ分野に関して、正確な情報を集め、それを自分の言葉で他人と共有していくこと。環境やAIに対する理解を深めるために、小さな行動、たとえば再生可能エネルギーの利用を選ぶ、AIを使っているサービスのプライバシーポリシーを確認する、自分の労働環境や暮らしにおけるテクノロジーの影響を意識するといったことも有効だ。

また、社会的な関心を高め、意見を持つことも未来につながる第一歩である。選挙などを通して、自分が支持する政策を掲げる候補・政党に声を届けることや、SNSでの発信で周囲に意識を促すことなども、確実に社会を動かす一助となる。

持続可能な未来に向けて、個々人の意識と行動が、やがて大きな変化の原動力となる。気候変動対策とテクノロジーの民主化、どちらも一人ひとりの選択にかかっている。

おわりに

私たちは今、環境とAIという二つの大きなカギを前にしている。どちらも人類の未来において決定的な影響を与えるものであり、今この瞬間の判断が、数十年先の世界を大きく方向付ける。気候政策とAI規制、どちらも急務でありつつ、冷静な議論と継続的な取り組みが必要だ。

テクノロジーと自然環境は、相反するものではない。そのバランスの上に共に発展していく道を探ることが、今後の社会にとって何よりも大切である。個人も企業も、そして政府も、それぞれの立場から課題を受け止め、行動していく必要がある。希望に満ちた未来を築くために、私たちにできる行動を、今日から少しずつでも始めていこう。