設備保全における推奨事項の生成を強化するためのAmazon Bedrockと生成系AIの活用

近年、設備の予防保全と効率的な運用の重要性が高まる中、企業は様々なテクノロジーを活用してメンテナンス業務の高度化に取り組んでいます。中でも、Amazon Web Services(AWS)が提供するAmazon Bedrockは、生成系AIを用いた革新的な推奨事項の生成手法を実現する強力なサービスとして注目を集めています。

この記事では、設備保全においてAmazon Bedrockと生成系AIを活用し、どのようにして現場の意思決定を支援できるのか、その具体的なアプローチやメリットに焦点をあててご紹介します。

生成系AIとAmazon Bedrockとは?

生成系AI(Generative AI)は、テキスト・画像・コードなどを自動的に生成するAI技術であり、従来の分析系AIよりも柔軟な情報の創出が可能です。この技術を活用することで、ユーザーは膨大なデータから洞察を得たり、自然言語によるインタラクションを通じて複雑な課題の解決にあたることができます。

Amazon Bedrockは、Generative AIを手軽に構築し、既存の業務に統合できるように設計されたマネージドサービスです。主要な基盤モデル(Foundation Model)プロバイダーのモデルをAPI経由で利用できる点が特徴であり、セキュアかつスケーラブルな形で生成系AIの機能を活用することが可能です。

設備保全における課題

製造業やエネルギー業などの分野では、設備の非計画停止や故障が生産性の直接的な損失につながります。そのため、多くの企業が予兆保全(Predictive Maintenance)や状態基準保全(Condition-Based Maintenance)を取り入れるようになりました。

しかし、設備から発せられるセンサーデータや操作ログ、点検記録などの情報は、量が膨大である上に、内容は機器や用途によって多様です。これらの非構造化データを分析し、最適な保全アクションを導き出すには高度な知識と経験が要求されます。

生成系AIによる推奨事項の自動生成は、このような分析負荷を軽減し、実用的な知見を提供する目的で活用され始めています。

Amazon Bedrockを用いた推奨事項生成のステップ

Amazon Bedrockを活用することで、複雑なデータに基づく実践的な推奨事項を、自然言語で自動生成することができます。以下に、主なプロセスをご紹介します。

1. 入力データの整備と前処理

最初のステップでは、対象となる設備の過去の故障記録、点検レポート、センサーデータ、作業者のコメントなど、幅広い非構造化データを収集します。これらのデータは、個別に見ても有益な情報を含んでいますが、統合的に分析することで初めて意味のあるパターンを抽出できます。

生成AIが入力する前には、自然言語処理(NLP)技術や前処理のアルゴリズムを用いて、ノイズを除去したり、形式を統一したりするプロセスが求められます。これにより、AIにとって理解しやすいデータ形式へと変換されます。

2. 適切な基盤モデル(Foundation Model)の選定

Amazon Bedrockは、Anthropic、AI21、Stability AI、Cohere、Meta(Llama)など、複数のプロバイダーによる生成系モデルを提供しており、用途に応じて最適なモデルを選ぶことが可能です。

例えば、テクニカルな文章の生成に適したモデル、簡潔な要約を得意とするモデル、多言語への対応に優れたモデルなど、目的に応じた選択が求められます。設備メンテナンスの文脈では、正確性と一貫性が重視されるため、その特性を持ったモデルが選ばれる傾向にあります。

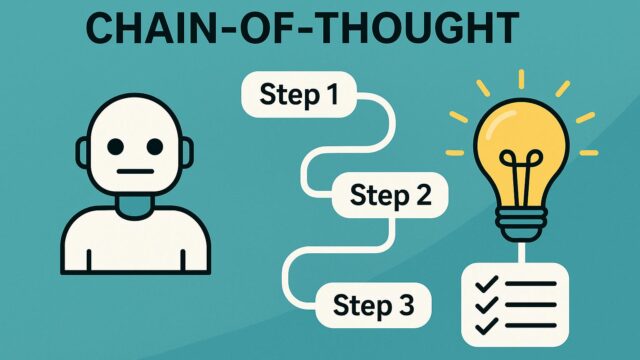

3. カスタムプロンプトの設計

生成AIモデルに入力される「プロンプト(Prompt)」は結果に直結するため、どのように構成するかが非常に重要です。

たとえば、以下のようなプロンプト設計が考えられます。

「以下に示す設備点検レポートを基に、今後予測される障害と、必要な予防措置を3つ提案してください」

このように自然言語で問いかけることで、扱うデータの意味合いや期待される出力のトーンをAIに伝えることが可能となり、より実践的かつ業務に即した推奨事項を得ることができます。

4. 推奨事項の生成とフィードバックループ

AIによって生成された推奨事項は、保全計画担当者が確認し、現場での適用可否や調整を行います。また、得られた結果に対し、「どのような理由でこの推奨が出されたのか?」といった説明を求めることもでき、透明性の高い意思決定が可能です。

さらに、現場からのフィードバックをモデルに取り入れることで、AIの出力精度も徐々に向上していきます。Amazon Bedrockはカスタムモデルのファインチューニングやエンドユーザーフィードバックの取り込みが可能なため、継続的な改善サイクルを築くことができます。

実践例とその効果

記事に示されたケーススタディでは、製造プラントがAmazon Bedrockと生成系AIを組み合わせ、高精度の保全推奨ツールを構築した例が紹介されています。その企業では、定期メンテナンスの報告書や異常発生ログ、センサーデータを対象に推奨事項を自動生成することで、保全計画の立案スピードが向上し、人的ミスによる見落としが従来よりも減少したとの報告があります。

また、生成された推奨事項が保全担当者のナレッジ共有にもつながり、新入社員の早期戦力化や、属人化されたノウハウの継承といった副次的な効果も生まれているようです。

利便性と課題のバランスを意識する

生成系AIとAmazon Bedrockの組み合わせは、非常に魅力的な技術ですが、過度な依存には注意が必要です。特に設備保全のような現場主導型の業務では、AIツールの出力をあくまで「補完的な支援情報」としてとらえ、人間の判断とのバランスを取ることが大切です。

また、どのモデルを使うか、どのタイミングでAIを導入するかといった計画設計も、現場の実情に即した形で進めることが重要です。

おわりに

生成AIの台頭により、これまで人の経験に依存していた領域にも技術的な支援が浸透しつつあります。Amazon Bedrockは、そのパワフルな機能と柔軟性によって、設備保全の高度化を現実的なものへと引き上げます。

人とAIが連携することで、設備の安全性と効率の最大化という目標に一歩近づくことができるでしょう。これからの設備保全は、経験×データ×AIの三位一体のアプローチによって、よりスマートで持続可能な姿へと進化していくことが期待されます。