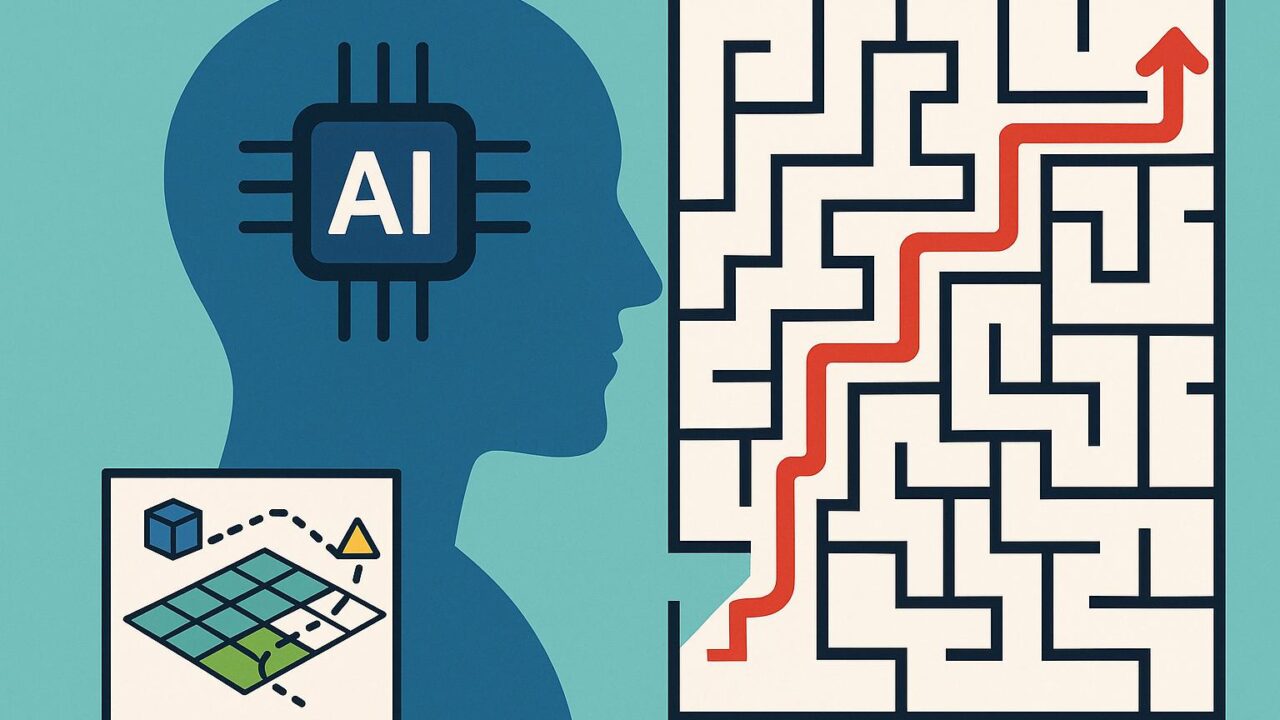

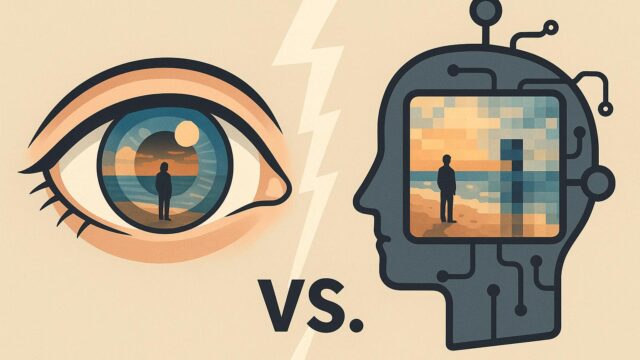

近年、人工知能(AI)と機械学習の分野では、環境の中で複雑な推論を行う能力、特に空間的推論能力が求められてきました。このような能力は、ロボティクス、ナビゲーション、ゲームプレイ、さらには仮想環境における学習エージェントの設計まで、多岐にわたる応用分野で必要不可欠です。しかし、エージェントが未知の環境や構造に直面した時、どのように柔軟に理解し、推論を行うのかにはまだ多くの課題が残されています。

そんな中、注目を集めている研究が「MindJourney: Test-Time Scaling with World Models for Spatial Reasoning」です。この研究では、テスト時に外部環境とのインタラクションを行わず、事前に学習した「ワールドモデル(World Model)」の内部を拡張するだけで、エージェントの空間的推論能力を向上させる画期的なアプローチが提案されています。本記事では、この研究が提示した理論や手法、そして実験的成果について、直感的かつ分かりやすく解説していきます。

ワールドモデルとは何か?

まず「ワールドモデル」とは、人間が頭の中で現実世界を模倣して物事を予測し、計画を立てるように、AIに仮想的な世界を構築するための枠組みのことを指します。エージェントが現実での行動から学んだ結果を元に、自分の中に「仮想空間」を作り上げるのです。これにより、現実にフィードバックをもらうことなく、経験したことがない状況にも対応した推論や行動選択を行えるようになります。

従来のワールドモデルには、環境における物理的な変化の予測、報酬の見積もり、行動の影響などを学習させる方法が用いられてきました。しかし、これらのモデルは通常、トレーニング時に決められたスケール(入力サイズや構造)に制限され、学習した範囲外の環境に対して柔軟に拡張するのが難しいという課題を抱えていました。

MindJourneyの革新性

「MindJourney」の最大の特徴は、「テスト時スケーリング(Test-Time Scaling)」と呼ばれる手法です。これは、ワールドモデルそのものを訓練し直したり、新たな入力からフィードバックを得たりすることなく、純粋に内面的な構成の規模を変更することでより広範囲で複雑な空間的推論を可能にするというアプローチです。

たとえば、訓練時には3×3のグリッドに限定された環境で学習していたエージェントが、テスト時には10×10のグリッドを含む広大な複雑な環境へと拡張されても、内部の処理ユニットや情報の流れのスケーリングによって、それに即した推論ができるようになります。これは言い換えれば、人間が地元の街だけでなく、行ったことのない都市の地図や案内図を読んで行動できるような能力に近いと言えるかもしれません。

この背景には、Transformerベースのアーキテクチャを応用した「スケーラブルなワールドモデル」の設計があります。特徴的なのは、単一の環境から訓練したモデルが、より大規模で複雑な構造に汎用的に適応できるという点です。モデルのパラメータや構造を柔軟に調整し「距離の長いアイテム間関係」や「空間的な一貫性」を維持したまま精度の高い推論を可能にしています。

ラティスマップとトポロジーの処理

空間的な推論とは、単に物体の位置を把握するだけではありません。その空間内でどのように動くべきか、目標にたどり着くためにどの経路が最適かといった情報を、システマティックに扱う必要があります。

MindJourneyは、「ラティスマップ(格子地図)」という概念を取り入れ、視覚情報や空間的手がかりをモデル内に投影する手法を用いています。このラティスマップは、情報の配置構造を視覚的に保持する役割を果たし、Transformerが空間的関係性を理解する助けとなります。

また、環境の構造的特徴、例えば回廊や部屋といったトポロジカルな特徴を指標化することで、複雑なナビゲーションタスクにおいても優れた成果を上げることが示されています。エージェントは、目に見えていない(現時点で観察されていない)場所にも論理的につながっている、という特徴を理解し、まるで人間のように「行けそうな方向」を推測して動くことができます。

レンダリング不要のテストフェーズ

MindJourneyのもう一つの大きな利点は、テスト時の環境インタラクションが全く必要ないという点です。従来のエージェントは、外部環境とのインタラクションを通じて学習・評価されるのが一般的でした。これは現実環境での応用には大きな時間やコストが伴いました。

しかし、MindJourneyでは一度学習された内部表現をもとに、すでに構成された世界モデルの中だけで推論を行うため、実際のシーンレンダリングやフィードバックなしに評価が可能です。これにより、開発スピードが大幅に向上され、仮想環境での大量シミュレーションから得られる知見を別の実用的なタスクに簡単に転用できるようになります。

評価実験と成果

研究では、「ALFRED」と呼ばれるインタラクティブな家庭環境を再現したタスクや、特定のナビゲーション目的のある環境における実験を通じて、MindJourneyの有効性が証明されました。訓練と異なるスケールのマップでも高いタスク完了率を維持し、多くの従来手法と比較して優れた一般化能力を示しました。

とりわけ、指示文から環境を構築し、それに対して空間的推論を行うような自然言語処理と統合されたタスクにおいて、理想的なエージェント像に近い行動を実現しています。これは、言語理解と視覚的・空間的理解の橋渡しをAIが自主的に行える可能性を示唆するもので、非常に興味深い進展です。

今後の展望

MindJourneyの提案により、ワールドモデルの適用範囲は一層広がりを見せることが予想されます。ゲームAIの開発、仮想現実におけるキャラクター制御、ドローンの自律飛行や配達における地図理解と最適経路計画、さらには家庭用ロボットが環境を自分で理解して動くような日常応用まで、幅広い実用化が期待されています。

特に、限られた学習データしか得られない現実の業務環境においては、どれだけ少ない訓練で大きなスケールへと展開できるかが鍵になります。この点で、MindJourneyの理念である「事後学習なしの拡張能力(Zero-retraining generalization)」は非常に価値が高いといえます。

また、異なるセンサーや入力方式(たとえば、触覚、音響、さらにはユーザーの意図に基づく指示など)とも柔軟に接続されることができれば、さらに人間らしい柔軟性や直感を備えた新しいタイプのエージェントの土台になるかもしれません。

結びに

「MindJourney: Test-Time Scaling with World Models for Spatial Reasoning」は、これからのワールドモデル設計および空間的推論の分野において、極めて象徴的な研究と言えるでしょう。AIが「環境の中で生きる知性」へと進化していくためには、自分の中に世界の構造を作り、それを拡張・推論できる能力が不可欠です。

この研究の功績は、未来のAIにおける「思考の拡張」そのものに深く関係しており、ますます進化する知能の形を多くのAI研究者や開発者にインスピレーションを与えることでしょう。MindJourneyはその名の通り、機械が世界を知り、そこに思考の「旅」をするための大きな一歩を記したのです。