近年、医療技術の進歩は目覚ましく、特に生殖医療の分野では新たな命を育むための手段が広がり続けています。その中でも、今回発表された「三人のDNAを持つ赤ちゃん」の誕生は、多くの人々の注目を集めています。この技術は「三人の親による体外受精(IVF)」と呼ばれ、従来の生殖技術とは一線を画す新しい方法です。この記事では、その画期的な技術の概要、なぜ必要とされるのか、そして社会に与える影響について詳しく解説します。

三人の親による体外受精とは?

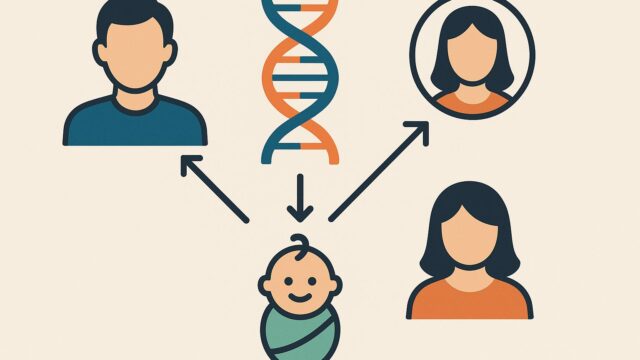

三人の親による体外受精とは、一般的な体外受精とは異なり、赤ちゃんのDNAが三人の異なる人物から受け継がれる技術です。具体的には、父親から精子、母親から核DNAという形で大部分の遺伝情報が受け継がれ、さらに第三の人物である卵子提供者からミトコンドリアと呼ばれる細胞内小器官のDNAを提供してもらうという仕組みです。

この技術の主要な目的は、母体から遺伝するミトコンドリア病(mitochondrial disease)という重篤な病気を未然に防ぐことにあります。ミトコンドリア病は主にエネルギー代謝に異常をきたすもので、筋肉や脳、心臓などエネルギーを多く消費する臓器に深刻な障害を与えると言われています。しかし、治療法は確立しておらず、根本的な対策が困難とされてきました。

今回はその根源であるミトコンドリアそのものを母親ではなく、健康な第三者から提供することで、病気の可能性を最小限に抑える新しいアプローチです。この方式を用いたIVFによって生まれた赤ちゃんが初めて誕生したことが、正式に発表されました。

臨床試験とその成果

この技術は長年にわたって動物実験や細胞レベルでの研究、モデルケースによる分析が繰り返されてきました。そして今回、限られた条件下ではありますが、実際の臨床試験を通じて健康な赤ちゃんの誕生に成功したという報告がなされました。

試験は慎重に選ばれた複数の女性を対象に実施され、すべての参加者はミトコンドリア病のリスクを抱えた母親でした。医療チームは、母体から取得した卵子の核DNAを健康なドナーの卵子から取り出したミトコンドリアへ移植し、そこに父親の精子を受精させるというプロセスを取りました。

その結果、いくつかの妊娠が成功し、元気な赤ちゃんが出生したと報告されています。これにより、「三人の親」という表現どおり、科学的にも三人の遺伝情報を掛け合わせた新しい生命の誕生が現実になったのです。

倫理的議論と社会の受け止め方

この技術がもたらす希望は大きい一方で、倫理的な観点からの議論も活発になっています。「赤ちゃんの遺伝情報を操作することへの慎重さ」「子どもが自分のルーツをどう捉えるのか」という問いや、「三人の親であるという事実をどのように社会で受け入れるか」など、多くの視点から意見が分かれています。

また、一部の専門家からは「ミトコンドリアのDNAは人間の外見や性格には影響しないため、あくまで病気予防の手段として捉えるべき」という意見もあります。つまり、大部分の遺伝情報は両親から受け継がれながら、第三者の提供によって健康な基盤を確立するという点に着目すべきだとする声が強まっています。

今後の課題と展望

この技術が医療の標準的な方法として普及するためには、まだいくつかのハードルがあります。たとえば、長期的な安全性の確認、倫理的ガイドラインの整備、そして患者や社会全体の理解を深めるための啓発活動などが重要です。

また、将来的にはこの技術をさらに発展させ、他の遺伝性疾患への応用も模索されています。仮にそれが実現すれば、生命の質を左右する難病や障害に対する新しい選択肢となり、多くの家族にとって大きな光となるかもしれません。

一方で、「選ばれた遺伝情報」が当たり前になることで、人間らしさや多様性への価値が損なわれる懸念も指摘されています。技術自体の可能性と、その利用における節度のバランスが求められる局面に来ているのです。

私たちにできること

医療の進歩に伴い、これまで不可能だったことが現実になる中で、一人ひとりが科学と向き合い、その可能性や課題について考えることが大切です。今回の「三人の親から生まれた赤ちゃん」は、単なる技術革新にとどまらず、「生命とは何か」「家族とは何か」を問い直す契機にもなり得ます。

この技術が希望ある未来を切り拓くためには、医学・倫理・社会が連携しながら慎重に歩みを進める必要があります。そして私たち自身も、単に技術に驚くだけでなく、その背後にある思いや覚悟に想像を巡らせることで、新たな生命への向き合い方を学んでいくことが求められているのかもしれません。

結びに

三人の親から受け継がれた命の誕生は、科学がもたらした新たな希望の象徴です。この技術によって、これまで妊娠や出産に不安を抱えていた多くの人々に道が開かれる可能性があります。一方で、倫理的・法律的議論もいっそう重要となり、慎重な社会的対話が求められます。

科学と倫理、技術と感情—その複雑な交差点に立つ私たちは、これからの生命の在り方について真摯に向き合っていく必要があります。それは単なる医療技術の進歩ではなく、命の多様性と尊厳を守るための一歩なのです。