Googleが新たに発表したオープンな大規模言語モデル「Gemma」とは?その特徴と可能性

2024年2月、Google DeepMindは大きな一歩を踏み出しました。かつては限定的だった大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)の開発と提供において、Googleが新たに発表したのが「Gemma(ジェンマ)」という名の新しいLLMです。このモデルは、Hugging Face、Kaggle、そしてGoogle Cloudなどパートナーとの連携をもとに、開発者や研究者を支援するためオープンなかたちで提供されます。

GemmaはGoogle DeepMindとGoogleの共同チームから生まれたもので、そのベースには同社の最先端のLLMである「Gemini」シリーズがあります。この記事では、Gemmaとは何か、その特長、ライセンス、使用例、そして今後の期待についてわかりやすくご紹介します。

Gemmaとは?由来とコンセプト

「Gemma」という名前は、ラテン語で「宝石」や「芽生え」を意味します。この名前の通り、Gemmaは技術分野における「オープンかつ倫理的な人工知能の実装」という方向性の中で花開こうとしている新たな可能性を象徴しています。商業目的で有料提供されることの多いLLMに比べて、Gemmaは開かれた形で提供され、世界中の研究者、開発者、そしてAI愛好家たちが安心して利用し、発展させていけることを目指しています。

モデルの種類と規模:2B・7Bバージョンを提供

Gemmaは現在、2種類のモデルが公開されています。ひとつは2B(20億パラメータ)、もうひとつは7B(70億パラメータ)です。これらはそれぞれ、推論とファインチューニング用に調整されており、研究利用から商用応用まで幅広く対応可能となっています。

また、ストレージ負荷やパフォーマンス上の最適化を図るために、int8とfp16の量子化済みモデルも提供されています。これにより、高性能なGPUやTPUを保有していないユーザーでも、より軽量かつ効率的にモデルを活用することが可能です。

Gemmaの魅力は「オープン性」とライセンスにあり

Gemmaの大きな特徴の一つは「オープンで使いやすいライセンス形態」にあります。従来、Googleの大規模モデルは一般公開されず、限られたパートナーシップや製品に閉じていました。しかし、Gemmaでは研究および商用利用の両方が可能な複合ライセンス「Gemma Community License」が採用されています。

このライセンスは特定の制約こそあるものの、他の多くのオープンモデルと同様に、開発者がプロジェクトに自由に取り込んだり、自社プロダクトに応用したりすることを許容する柔軟なものです。そのため、新興スタートアップから大企業まで、幅広いプレイヤーが安心してGemmaを使うことができます。

さまざまなプラットフォームとの統合も魅力

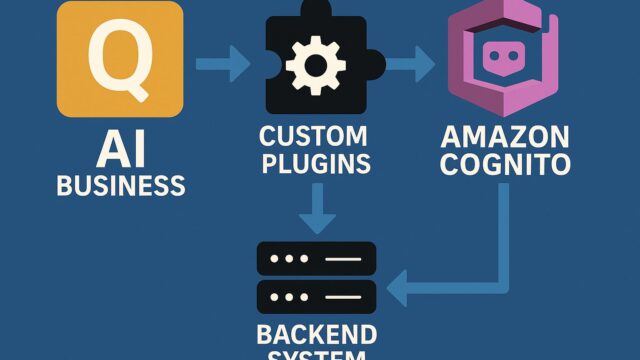

Gemmaは、すでに多くの主要なAIエコシステムとの統合が進んでいます。たとえば、以下のようなプラットフォーム上で簡単に利用することができます:

・Kaggle: Jupyter Notebook式のノーコード環境で実行可能

・Google Colab: GPU付き環境で手軽に動作

・Hugging Face Transformers: PyTorchベースのライブラリ経由で読み込み・活用可

・Google Cloud: Vertex AIとDeep Learning VM Imageへの統合サポート

これにより、AIの専門的知識を持たないユーザーでも、コード一行を実行するだけでGemmaに触れることができるようになっています。

Modelカードと技術文書で透明性も強調

Gemmaには、それぞれのモデルに対して詳細なModel Card(モデルカード)が用意されています。これには、トレーニングデータの概要、使用上の留意点、リスク要素、性能の限界など、AI利用において重要な情報が網羅的に記載されています。

加えて、技術文書(Tech Report)では、モデルの訓練手法やデータ品質の確保、ベンチマークデータとの照合結果なども詳細に示されています。これにより、不透明な「ブラックボックスAI」ではなく、透明性の高い「信頼できるAI」として位置づける努力が感じられます。

倫理と安全性にも配慮した開発

AIモデルは非常に強力なツールである一方、その使用には倫理的な配慮が欠かせません。Google DeepMindはGemmaの開発において、安全で公平なAIモデルの構築に注力しています。

実際に、Gemmaにはトレーニング時から不適切な出力を減らす工夫が施されており、有害発言の抑制や、バイアス排除のための対策が講じられています。また、Googleは開発者向けにGemmaを安全に使用するためのガイドラインも公開しており、安易なコピー&ペーストではなく、責任ある利用が促進されています。

オープン vs クローズド:多様性へのアプローチ

昨今のAI業界では、”オープン vs クローズド”という議論が活発です。一部の企業はAIモデルを完全にクローズド(非公開)に保つことで信頼性や悪用防止を図る方向を選んでいますが、他方ではオープンなモデルが研究とイノベーションを促進するという意見も根強くあります。

Gemmaは後者、つまり「オープン」なモデルの価値に着目しており、デベロッパーや研究者、学習者がAIの内部構造にアクセスすることができるというメリットを最大限に生かそうとしています。これは、AIの民主化、技術の透明化、さらにはイノベーションの原動力として大事な要素です。

今後の展望と可能性

Gemmaのリリースは単なるモデル提供にとどまりません。Googleは、今後もコミュニティと協力しながらモデルの改良、拡張、さらには新たな規模のモデル展開を進めると予告しています。特に中長期的には、より軽量で高性能なモデルの追加や、多言語対応の強化などが期待されます。

また、オープンにすることで見えてくる新たな課題ーーたとえばバイアスやデータ偏り、セキュリティリスクなどの発見と解決も、コミュニティの力を借りて迅速に対処していける構造が整いつつあります。

まとめ:Gemmaがもたらす未来

Gemmaは、Googleによるオープンな大規模言語モデルとして非常に注目されています。高性能なモデル体系、オープンで扱いやすいライセンス、透明性のある開発ドキュメント、そして広範なツールやインフラとの統合など、総合的に見て非常にバランスの取れたLLMです。

生成AIが急速に進歩するこの時代において、Gemmaの登場は「誰もがAIにアクセスし、責任ある形で活用できる社会」を後押しする存在となるでしょう。個人開発者も、研究機関も、企業も、それぞれの立場からGemmaを使い、自らのアイディアを形にできる時代がすでに始まっています。

今後も注意深く見守りつつ、Gemmaがもたらす未来に期待を寄せていきたいですね。