近年、人工知能(AI)の急速な進歩は、さまざまな分野において革新的な変化をもたらしています。中でも気象予報の分野では、AIの活用が新たな可能性を切り開こうとしています。今回取り上げるのは、Google Researchによる画期的な取り組みである「Generative AI to quantify uncertainty in weather forecasting」、すなわち生成AIを活用して天気予報における不確実性を定量化するプロジェクトです。このプロジェクトでは、気象学における最大の課題の一つである「予報の信頼性とそのばらつき」に対して、生成AIという最先端技術を活用することで新たな展望を提示しています。

この記事では、この革新的な取り組みの全体像や技術的な背景、そしてそれが実社会にもたらす影響について、わかりやすくご紹介します。天気予報を見る度に「どこまで正確なんだろう?」と感じたことがある方にとって、この技術は非常に興味深く、また希望を与えてくれるものでしょう。

生成AIとは何か、そして気象予報にどう応用されているか

まず初めに、生成AIとは何かを簡単におさらいしておきましょう。生成AI(Generative AI)とは、ある入力データに基づいて、新しいデータやコンテンツを「創り出す」能力を持つAIの一種です。文章、画像、音声などさまざまな形式で出力することができ、中でも近年大きな注目を集めているのが、自然言語処理や画像生成の分野です。

Google Researchの今回のプロジェクトでは、この生成AIの技術を気象予報に応用することで、単なる予報の「当たり・外れ」をこえて、「この予報にはどれくらいの不確実性があるのか」「あり得る他の気象シナリオはどんなものか」といった、より広い文脈での理解を提供しようとしています。

天気予報は、気象モデルという複雑な計算式に基づいてさまざまなデータ(気温、湿度、風速、気圧など)を分析することで生成されます。しかし、現実の気象は非常に複雑であり、小さな変化が全体の予測に大きな影響を及ぼすことがあります。これをカバーするために現在では「アンサンブル予報」と呼ばれる手法が用いられています。これは同じ初期条件から少しだけ異なる設定で複数の予報を作成し、それらの統計的な分布から全体の傾向を理解しようとするものです。

ただし、アンサンブル予報は計算に非常に多くの時間と資源を必要とするという課題があります。そこに生成AIという形で新たなアプローチを持ち込んだのが、このプロジェクトの革新性です。

Probabilistic diffusion model(確率的拡散モデル)とは?

Google Researchでは、Diffusion Model(拡散モデル)と呼ばれる一種の生成AIを使用し、それを気象予報に適した形に適応させた「Probabilistic diffusion model(確率的拡散モデル)」を開発しています。このモデルは、従来の拡散モデルとは異なり、気象データのように時間的・空間的に連続した、しかもランダム性を含む複雑な情報を扱うのに適しています。

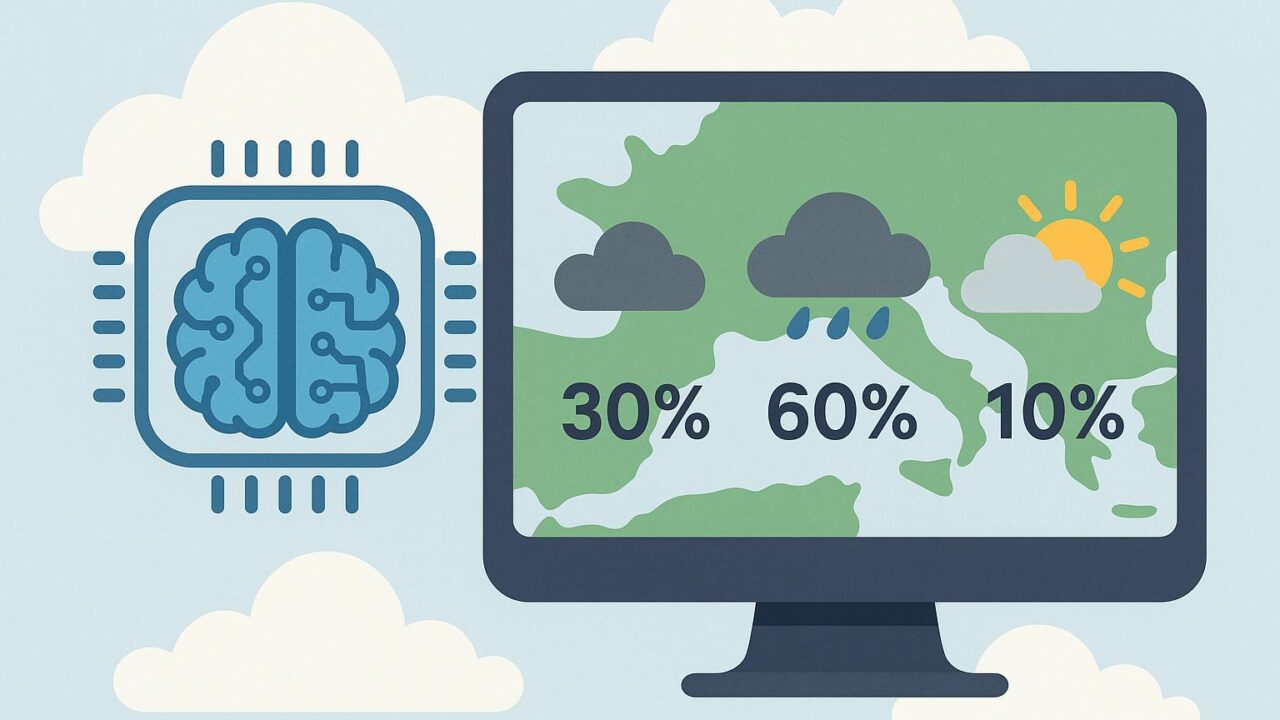

このモデルによって、一つの初期状態から複数のあり得る「将来の天候シナリオ」を生成し、それぞれのシナリオにどれくらいの「確からしさ(確率)」があるかを分析することができます。つまり、単に「明日は雨が降るのか?」という問いに○×で答えるのではなく、「明日は雨が降る可能性が60%、曇りの可能性が30%、快晴の可能性が10%」といった具合に、多様な将来像をわかりやすく示してくれるのです。

こうした手法は、専門家だけではなく、一般のユーザーにもわかりやすい形で情報を提供することが可能になります。特に野外イベントの計画や農業、交通など、天候の影響が強く現れる分野では、「どのようなリスクがあるのか」を事前に理解しておくことで、より柔軟で効果的な意思決定ができるようになります。

評価と実績:短期予報における精度と速度

この新しい手法の有効性を確認するために、研究チームは「WeatherBench」というベンチマークデータセットを使用してモデルの性能を評価しました。また、既存のアンサンブル予報と比較する形で、短期(1日~3日程度)の予報における精度と速度の2点に注目しました。

その結果、生成AIを用いた手法は非常に高い精度を持ちながら、従来のアンサンブル予報と比較してかなり短い時間で予測を行えることが分かりました。つまり、これは「精度とスピードのバランスを最適化できる技術」であることを意味します。

また、モデルが生成するシナリオの多様性も非常に高く、実際に考慮すべき気象のばらつきをしっかりと捉えることができるという点も、高く評価されています。このように、Googleのチームが開発した確率的拡散モデルは、科学的にも非常に信頼性の高いアプローチとして、多くの専門家の注目を集めています。

ユーザーにとっての利便性と次なるステップ

この技術の最大の利点の一つは、ユーザーにとって非常に直感的で分かりやすい形で、予報とその不確実性を可視化できる点にあります。たとえば、スマートフォンの天気アプリにおいて、単に「雨が降ります」と表示されるのではなく、「降水確率は70%で、強風の可能性もありますが、一時的に晴れるかもしれません」といったより豊かな情報を得られる未来が近づいています。

これは天気予報を見る側にとっても、想定外の出来事への準備を促す非常に有効な手段となります。特に災害リスクがある地域では、正確な予報に加えて「どれくらいのばらつきがあるか」を知ることが、命を守る行動に直結することも少なくありません。

今後、Googleのこの技術がより広範囲に普及することにより、自治体や企業、そして一般家庭においても、日々の天気情報の理解と活用の仕方が大きく変わっていくことでしょう。

まとめ:未来の天気予報は「可能性を伝える」時代へ

これまで私たちは、「天気予報は当たるか外れるか」という視点で捉えてきました。しかし、今回Google Researchが示した生成AIによる確率的な気象予報モデルは、その考え方に新たな視点をもたらしてくれます。

不確実性を前提とし、それを可視化することで、多くの可能性と状況を理解し、行動選択の幅を広げる。これは、これからの社会において非常に重要な価値観であり、AI技術の力を借りて実現できる新しいコミュニケーションの形です。

この取り組みは、単に技術の進歩を示すだけではなく、私たちの生活をより柔軟で安全にする仕組みを生み出す礎ともいえるでしょう。今後も天気予報の分野における生成AIの活用には多くの期待が寄せられています。そして、より多くの人々がこの技術の恩恵を共有し、自然と向き合う力を高めていくことになるでしょう。