- Amazon: 深層学習(機械学習プロフェッショナルシリーズ) / ゼロから作るDeep Learning 1 / OpenCV 4 プログラミングブック

- 楽天: 深層学習(機械学習プロフェッショナルシリーズ) / ゼロから作るDeep Learning 1 / OpenCV 4 プログラミングブック

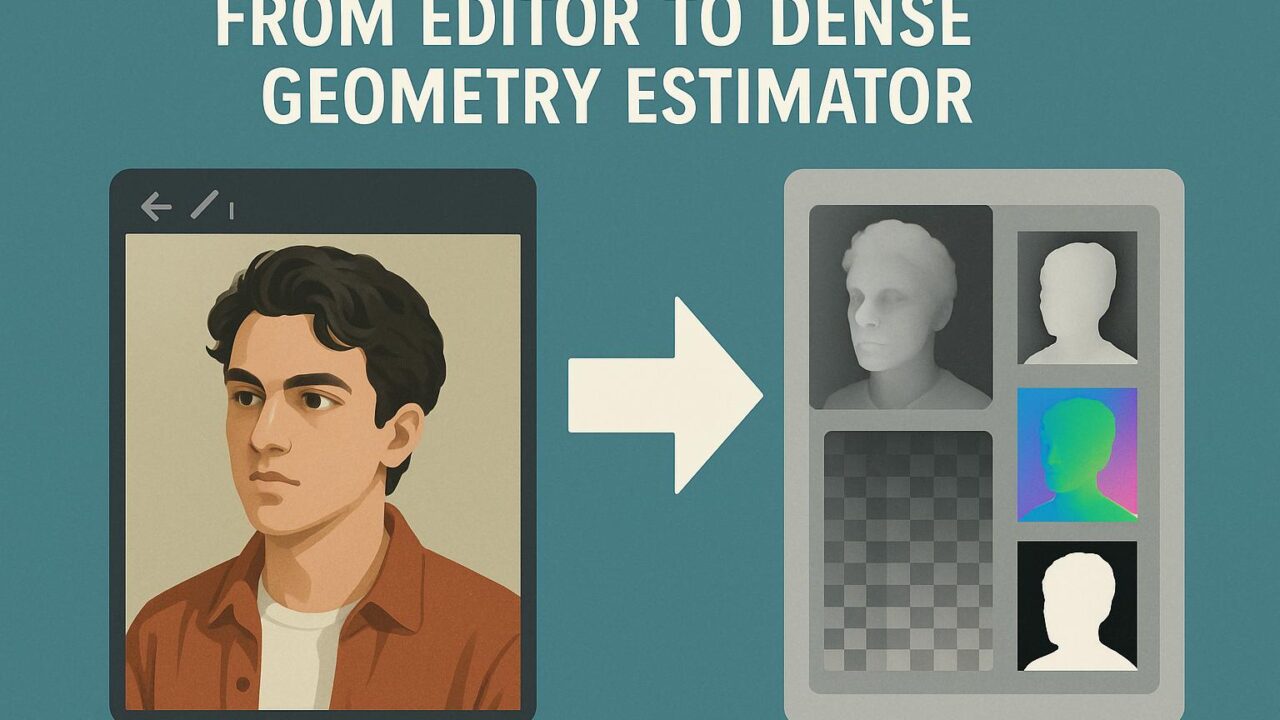

要旨:編集モデルを“計測器”として使う

From Editor to Dense Geometry Estimator というタイトルが示すのは、画像編集に長けた生成AI(たとえば拡散モデルベースのエディタ)を、深度や法線、マスクといった高密度な幾何推定へ転用する大胆な発想です。直観的には、エディタは「見た目の整合性」に非常に敏感です。その感度を、物理的・幾何学的な一貫性の評価に利用し、画像からシーンの三次元構造を復元する指針として使う——これが論文タイトルから読み取れる核となるアイデアです。

具体的には、単眼画像から仮の幾何(深度や法線)を生成し、微小な視点変更や光源変更を“編集器”に課しても破綻しないかをチェックし、破綻が少なくなる方向へ幾何を最適化していく、という流れが想像できます。スコア蒸留(Score Distillation)や知覚整合損失を、幾何推定のフィードバックとして再解釈している、と捉えると分かりやすいでしょう。

主流解釈とのズレ:3つのポイント

- 生成から計測へ:主流は「拡散モデル=コンテンツ生成器」。本稿が示唆する方向は「拡散モデル=知覚整合の基準器(計測器)」としての転用。生成ではなく推定・検証に役立てる発想の転換です。

- データ依存からモデル依存へ:従来の高精度な幾何推定は、SfM/NeRFや合成データでの学習に重く依存。ここでは、エディタ自身が持つ世界知識(大規模事前学習)を“弱教師”として使い、追加データなしでも整合性を高められる可能性に踏み込みます。

- 見た目のリアリズムから物理的一貫性へ:編集モデルは見た目の自然さを重視しますが、本稿はその性質を逆手に取り、視点・照明変化に対する破綻の少なさ=幾何の良さ、へと橋渡しするアプローチを示します。

このズレが意味すること:短期と中期のインパクト

短期(今後数週間〜数ヶ月)

- ゼロショット高密度推定の実用化が加速:既存の画像編集パイプラインに“幾何一貫性”のループを足すだけで、深度・法線・セマンティックマスクが向上するなら、研究者・開発者はすぐ試せます。フォトグラメトリやARアプリのプロトタイプが一気に洗練されるでしょう。

- 計算コストと不確実性への配慮:拡散過程を伴う最適化は高コスト。加えて、未見領域では幻覚的な幾何が混ざるリスクがあり、不確実性推定や信頼度マップの併用が必須です。

中期(1〜3年)

- “生成×知覚”の融合スタックが標準に:編集や合成の前に、同じモデルで幾何とマテリアルを“推定”し、再合成で検証する閉ループが一般化。カメラ内AIやオンデバイス拡散アクセラレータの要件が変わります。

- アノテーションの在り方が変化:膨大なGT深度の収集より、事前学習済みエディタの改良が性能を押し上げる時代へ。データ市場からモデル市場への価値転換が進みます。

日本・グローバル経済、社会課題との接点

- 製造・EC:商品画像からの自動3D化やサイズ推定が進めば、返品削減やオンライン試着の信頼性向上に寄与。中小メーカーでも高品質な3Dアセットが内製可能に。

- 建設・防災・文化財:現場画像からの即時3D化、損傷箇所の定量、文化財のデジタル復元に有用。専門機材や人手を補完し、コスト構造を変えます。

- 移動支援・ロボティクス:低照度・テクスチャ貧弱な場面でも、編集モデルの世界知識が幾何推定を底上げするなら、ナビゲーションやホームロボの安全性が高まります。

技術的な肝:どう実現されるのか(推定)

本稿の理解では、次のような要素が中核になり得ます。

- 単眼画像からの暫定幾何(深度・法線)をパラメトリックに表現(ピクセルグリッドまたはニューラル表現)。

- 微小な視点・照明変化でレンダリングし、エディタが出す編集結果との知覚距離を損失として定義(編集結果が破綻しにくい幾何=良い幾何)。

- 拡散モデルの早期・後期ステップを使い分け、粗〜精のマルチスケールで最適化。

- マルチビュー整合や法線正則化、マスクの整合を束ねた複合損失で安定化。

ここが独自解釈だ:上記はタイトルと近年の「拡散特徴による密予測」潮流からの推定です。正式な実装・定量評価は原著をご参照ください。とはいえ、編集モデルを“整合性判定器”に見立てる発想は、既存研究(拡散特徴を深度へ転写する手法群)と整合的で、現実味が高いと考えます。

見逃されがちなポイント

- 不確実性の扱い:編集モデル由来の信頼度マップを同時に推定し、ロボティクスなど安全クリティカル用途での利用を担保する設計が重要です。

- 材質・照明の分離:単なる深度だけでなく、法線・粗さ・アルベドの同時推定により、編集の破綻検出が鋭くなります。

- ドメイン適応:医療や衛星など特殊ドメインでは、編集モデルの世界知識が偏る可能性。軽量なドメイン適応(LoRAなど)での補正が鍵です。

今日からできる実践ステップ

- 拡散モデルの中間特徴を取り出し、MiDaS等のベース深度に知覚整合正則化を加えたプロトタイプを試作。

- 視点・照明の微小摂動を与えるレンダリングループを構築し、編集モデル出力との距離で幾何を更新。

- 不確実性推定(MCサンプリングやアンサンブル)を併用し、危険な幻覚を可視化。

学習に役立つおすすめ書籍・ツール

- 深層学習の基礎固め:深層学習(機械学習プロフェッショナルシリーズ) / 楽天で見る

- 手を動かして理解:ゼロから作るDeep Learning 1 / 楽天で見る

- 画像処理と幾何の実装:OpenCV 4 プログラミングブック / 楽天で見る

まとめ

画像エディタを“幾何推定器”へと読み替える発想は、生成AIの価値を「作る」から「測る」へ拡張します。短期的には既存パイプラインの画質と幾何品質を底上げし、中期的にはデータ収集の構図やハードの要件を変え、産業全体のコスト構造に影響を与えるでしょう。重要なのは、幻覚やバイアスへの対処、不確実性の可視化です。実装上の負荷はあるものの、エディタの世界知識を幾何に還流させるこの方向は、AR/VR、ロボティクス、EC、建設など幅広い領域に実利をもたらすと期待できます。

- Amazon: 深層学習(機械学習プロフェッショナルシリーズ) / ゼロから作るDeep Learning 1 / OpenCV 4 プログラミングブック

- 楽天: 深層学習(機械学習プロフェッショナルシリーズ) / ゼロから作るDeep Learning 1 / OpenCV 4 プログラミングブック