要約:Universal Deep Research(UDR)が示す次の標準

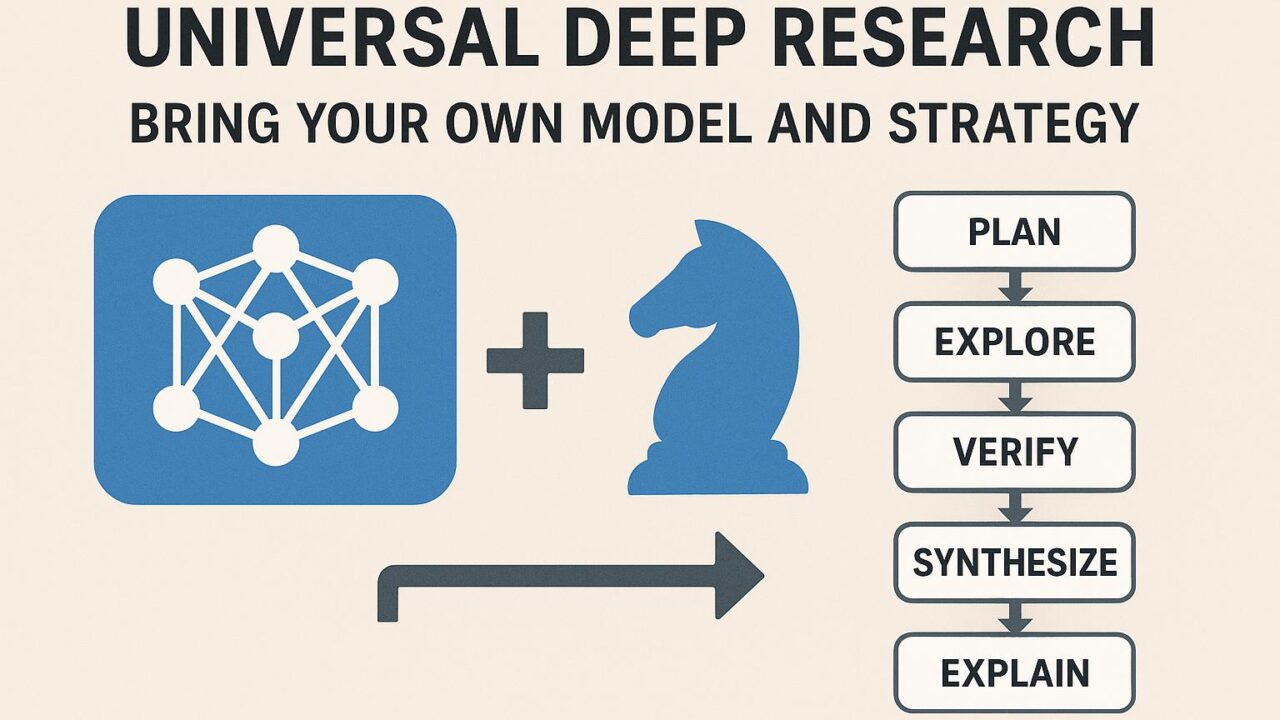

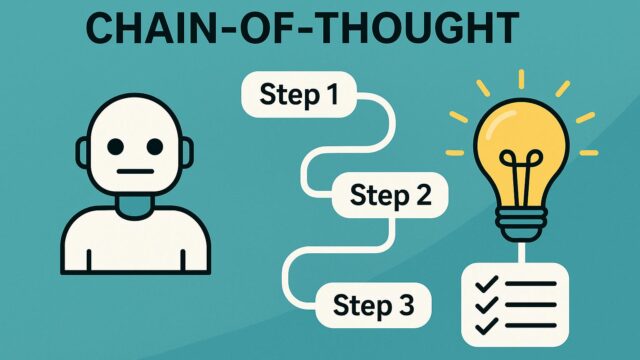

タイトル「Universal Deep Research: Bring Your Own Model and Strategy」から読み解けるポイントは、従来の“1つの大規模言語モデル(LLM)に何でも任せる”発想から、モデル非依存(Bring Your Own Model: BYOM)かつ戦略主導の調査ワークフローへと重心を移す提案です。UDRは、調査の工程を「計画→探索→検証→統合→説明」に分解し、各工程に最適なモデル/ツールを差し替え可能にする。さらに、戦略(Strategy)をバージョン化・再利用できる形で明示化し、再現性と説明責任を高める枠組みだと考えられます。

主流解釈とのズレ(3点)

- ズレ1:万能モデル幻想からの脱却——主流は「より大きい・高性能なモデルが答え」になりがち。一方UDRは、目的別にモデルを使い分ける設計(BYOM)を前提にし、コスト・レイテンシ・精度のトレードオフを戦略で管理します。

- ズレ2:RAGだけでは足りない——市場ではRAGを“調査の特効薬”と捉えがち。UDRはRAGを含みつつも、計画、証拠の相互参照、反証、合意形成などのメタ推論を重視します。

- ズレ3:プロンプト職人芸からの脱却——「良いプロンプト=良い成果」という見方に対し、UDRはプロンプトを超えた“戦略アーキテクチャ”を単位に標準化し、評価指標とセットで運用する思想です。

このズレが意味すること:短期と中期

- 短期(数週間〜数ヶ月):

・コスト最適化が進む——探索には安価で速いモデル、合成には高精度モデルなどの棲み分けで、運用費が下がる。

・成果の一貫性が向上——工程が明示化されるため、担当者・案件が変わっても品質が安定。

・監査対応が容易——出典、決定経路、代替案の提示が仕組み化され、企業のリスク管理に効く。 - 中期(1〜3年):

・“戦略マーケット”の誕生——業界・用途別の調査戦略が共有資産化し、再利用可能なテンプレートや評価パックが流通する。

・標準化と相互運用性——モデル・ツールの乗り換えが容易になり、サプライヤーロックインが弱まる。

・教育と人材再設計——“調査の作法”を教えるカリキュラムが刷新され、企業内における知的生産の分業が変わる。

UDRの中核:戦略主導のモジュール設計

UDRを実務で考えると、以下のような構成が現実的です。

- Planner(調査計画):課題分解、仮説樹、探索順序の決定。

- Searcher/Collector(情報取得):ウェブ・データベース・内部文書の横断収集。RAGや検索API、クローラを統合。

- Verifier/Critic(検証・反証):出典の信頼度評価、クロスチェック、反例探索、自信度推定。

- Synthesizer(統合):立場や前提の違いを整地し、読者別の要約・視覚化・根拠リンクを生成。

- Controller(戦略オーケストレーション):モデル選択、温度/トークン制御、キャッシュ、並列化、コスト予算管理。

ここで重要なのは、モデルを“入れ替え可能な部品”として扱うこと。高速だが短文に強いモデル、長文・推論に強いモデル、計算や表処理に長けたツール等を戦略で束ねます。信頼性向上には、自己整合性チェック、ソースへの厳格なリンク付与、他モデルとの合議(multi-agent debate)などのメタ戦略が効きます。

実装のためのチェックリスト(最小構成)

- 目的と評価軸を定義:正確性、網羅性、説明可能性、コスト、速度。

- 情報源の優先順位:一次情報>信頼性の高い二次情報>生成物。

- BYOMの基準:用途別にモデル選定表(長文・計算・対話)を用意。

- 出典管理:URL、引用箇所、取得日時、再現プロンプトを保存。

- 反証ループ:結論に対する“最強の反論”探索を必須化。

- 戦略のバージョン管理:戦略=コードとしてGit等で管理、レビュー。

- 自動評価:サンプル課題で回帰テスト、コストと品質のダッシュボード化。

社会・経済との接点:日本にとってのチャンス

UDRは、情報の信頼性と説明責任を重視する日本企業の文化と相性が良い。中小企業でも、業界特有の調査戦略をテンプレート化できれば、生産性が一段引き上がる。多言語の情報源を跨いだ比較検証、社内ナレッジの安全な横断活用、行政・医療・製造の品質保証など、幅広い領域で波及効果が期待できます。グローバルには、規制対応(証拠と判断経路の提示)と、供給網の多様化(特定ベンダーへの依存低減)に寄与します。

ここが独自解釈だ

本稿の独自解釈は「戦略そのものをプロダクト資産化する」点です。戦略は“動く仕様書”として、データアクセス権、モデル切替、リスク管理、評価指標を内包するメタ層の設計図であるべきです。CI/CDのように、戦略にもテスト・レビュー・リリースノートを付与し、関係者が合意形成できる“共有言語”として扱うことを提案します。

見逃されがちな論点

- データ使用権と内容証明:取得・引用・二次利用のルール整備。

- プロンプトインジェクション等の対策:ウェブ探索時の安全策(サンドボックス、URL許可リスト)。

- 評価の作り込み:定性的レビューと自動採点(BERTScore等)のハイブリッド。

- 環境負荷:モデル選択とキャッシュ戦略で計算資源の無駄を削減。

まとめ:戦略が主役になる

Universal Deep Researchは、「どのモデルを使うか」より「どう戦略を設計し運用するか」に重心を移します。BYOMと戦略主導のモジュール設計は、コストと品質、説明責任の三立を可能にします。まずは自社の調査タスクを工程に分解し、評価軸と戦略の最小セットを“資産”として持つことから始めましょう。

学習・実践に役立つおすすめ

- 生成AIエージェントの教科書(基礎設計の全体像を掴む)

・Amazon: 検索リンク

・楽天: 検索リンク - RAG実践入門(情報探索と根拠提示の基礎固め)

・Amazon: 検索リンク

・楽天: 検索リンク - 独学大全(調査・記録・説明の人間側スキルを磨く)

・Amazon: 検索リンク

・楽天: 検索リンク