- Amazonで関連書籍を見る:『抗菌薬の考え方、使い方』など

- 楽天で関連書籍を見る:『抗菌薬の考え方、使い方』を探す

AI設計の抗菌薬が「手応え」を見せ始めた理由

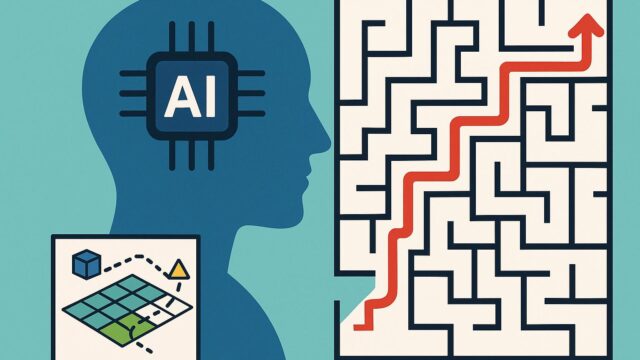

AIが抗菌薬の設計に活用され、実験レベルで有望な結果が報告される事例が増えています。伝統的な創薬では膨大な化合物を長い時間とコストをかけてスクリーニングしてきましたが、AIは化学構造と活性の関係を統計的に捉え、目的の病原菌に効く“当たり”の確率を高めます。生成モデルやグラフニューラルネット、拡散モデルなどが、広大な化学空間から新しい骨格(スキャフォールド)を創出し、さらに合成可能性や毒性、溶解性など複数の条件を同時に最適化できるようになってきました。

AI設計分子の一部は、試験管内の最小発育阻止濃度(MIC)試験で強い活性を示し、バイオフィルムや耐性菌への活性が確認されたり、動物モデルで感染防御効果を示したりする報告もあります。従来の経験則では見落とされがちな化学領域を切り拓ける点が、AIの強みと言えるでしょう。

何が新しいのか:ハイプと成果の見分け方

- 探索の質とスピード:AIは“全探索”ではなく、意味のある領域に絞り込み、ヒット率を引き上げます。

- 多目的最適化:効力だけでなく、細胞毒性や膜透過性、代謝安定性などを同時評価し、現実的な候補を提案します。

- 合成戦略まで視野に:レトロシンセシス(逆合成)支援により、実際に作れる分子に近づけます。

- 既知化合物の“意外な再発見”:既存薬の新しい抗菌活性を見出すリポジショニングにも有効です。

かつてAIが見つけた新規抗菌候補が注目を集めたように、いま再び「AI設計の抗菌薬」が話題になっています。ただし、見出しのインパクトに惑わされず、データの質(対象菌種、比較対照、再現性、毒性評価、動物での有効性など)を確認する姿勢が大切です。

まだ解くべき課題:期待に現実を織り込む

- 外挿の難しさ:培養皿での活性が、そのまま体内での有効性や安全性につながるとは限りません。吸収・分布・代謝・排泄(ADME)や組織移行を超える必要があります。

- 耐性化への備え:どんな抗菌薬にも耐性化のリスクはあります。作用機序を多角的に検証し、併用や用量設計、適正使用の枠組みを整えることが必須です。

- データの偏り:学習データの偏りはモデルの盲点になります。負例(効かない化合物)や多様な菌種のデータが十分かも要チェックです。

- 製造と知財:スケールアップの容易さ、合成コスト、特許の自由実施性など、実装に直結する論点が残ります。

- 規制と倫理:AIが提案した分子でも、最終判断は人間。透明性・再現性・説明可能性への配慮が求められます。

私たちにできること:AMR(薬剤耐性)に向き合う

- 抗菌薬は“必要なときに、必要な量だけ”使う。自己判断での服用や中断はしない。

- 手洗い・ワクチン接種など、感染予防の基本を徹底する。

- ニュースを鵜呑みにせず、一次データや信頼できるレビューを参照する。

- 医療者や研究者の取り組みを尊重し、科学的知見のアップデートを追う。

AI Hype Indexの視点:冷静な期待が力になる

AI設計の抗菌薬は、確かに“約束”を示し始めています。新しい化合物が難航してきた領域で、探索の質を押し上げる道具になりつつあるのは間違いありません。一方で、臨床の扉が開くまでには、堅牢な再現性、毒性や相互作用の評価、製造の現実性、そして耐性化への戦略など、越えるべき壁がいくつも並びます。ハイプ(過剰な期待)に流されず、節度ある“前向きさ”で進捗を見守ることが、結局は最短距離での実装につながります。

もっと学びたい人へ:おすすめの書籍・リソース

AIは万能ではありませんが、賢く使えば“人間には見えない道筋”を教えてくれます。抗菌薬開発という難所で、その道筋が現実の治療につながる日を、一歩ずつ近づけていきましょう。

- Amazonで関連書籍を見る:『AI創薬入門』など

- 楽天で関連書籍を見る:『AI創薬入門』を探す