Fin-PRMとは何か——金融に特化した「プロセス報酬モデル」

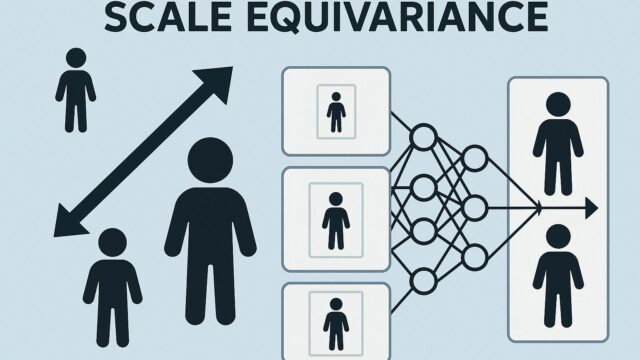

Fin-PRMは、金融領域の推論に特化して大規模言語モデル(LLM)を評価・強化するための「プロセス報酬モデル(Process Reward Model)」です。ポイントは、最終的な答えだけではなく、途中の考え方や計算手順(推論プロセス)そのものを評価すること。財務分析、投資意思決定、会計仕訳、リスク計算のように、一つひとつのステップの正確さと一貫性が重要なタスクで力を発揮します。

なぜ「プロセス」を評価するのか

従来の評価は、最終回答の正誤に偏りがちでした。しかし金融の現場で求められるのは、説明可能で再現可能な手順です。例えば割引キャッシュフローの評価、NPV・IRRの算定、会計基準に沿った仕訳など、どの前提で、どの式を使い、どう検算したのかが意思決定の根拠になります。Fin-PRMは推論の各ステップにスコアを与え、筋の悪い思考の早期是正や、手戻りの少ない推論の促進に寄与します。

金融領域ならではの難しさ

- 前提条件の明示と一貫性(割引率・成長率・会計方針など)

- 計算と論理展開の両立(数式と文章説明の整合性)

- 法規・基準・慣行への準拠(コンプライアンス)

- 最終結論だけでなく「どう導いたか」の説明責任

Fin-PRMは、こうした難しさに合わせて評価軸を設計し、たとえば「前提の列挙」「式の選択」「途中計算の正確性」「単位と符号」「検算と感度チェック」「根拠の引用」といった観点でステップごとに判断します。

どのように活用できるか

- アシスタントの品質向上: 社内財務アナリストやFP&Aの作業に合わせ、推論プロセスの質を継続的に評価・改善。

- 社内ナレッジの活用: 社内ルーブリック(評価基準)をFin-PRMに反映し、部門固有の判断手順をモデルに浸透。

- 教育・トレーニング: 新人育成で“良い推論”の型を可視化。解法の比較・振り返りに適用。

- 監査・説明責任: 意思決定の根拠提示を標準化。レビュー工数の削減と透明性の向上。

Fin-PRMの設計イメージ

Fin-PRMは、専門家のルーブリックや金融タスクのサンプルに基づき、推論ステップを自動採点できるように設計します。具体的には、タスクを「問題理解→前提設定→手法選択→計算→検算→結論・注意点」というフェーズに分解し、各フェーズの達成度をスコア化。最終回答が合っていても、途中の誤った近似や不明瞭な前提は減点されます。これにより、「たまたま正解」よりも「再現可能なプロセス」を重視する運用が可能になります。

導入のはじめ方(小さく確実に)

- 代表タスクを選定: 月次レポート作成、案件のNPV評価、仕訳案レビューなど、頻度高・影響大の業務を1〜2件に絞る。

- ルーブリック化: 社内で“良い解法”の合意をとり、チェックリストを文章化。前提・式・検算・根拠提示の観点で粒度を揃える。

- 評価の自動化: ルーブリックをFin-PRMに実装し、LLMのステップ出力をスコアリング。人手レビューとの整合を検証。

- 運用ガイド整備: 想定外のケースや曖昧さに対する扱い、エスカレーションルールを明記。

- 継続改善: フィードバックからルーブリックを更新し、モデルの挙動と評価基準を同時に鍛える。

安全性と信頼性のために

- 根拠の提示: 参照した社内データや外部規格へのリンクや出所を明記。

- 検算の徹底: 少なくとも二通りの計算や概算チェックを推奨し、過度な確信を避ける。

- バイアス抑制: 特定の資産や銘柄を不当に推奨しないよう、ガイドラインを設定。

- 人間の最終判断: 高リスク判断は必ず専門家のレビューを経る運用に。

実務で効くTIPS

- 単位・桁区切り・通貨換算を明示するテンプレートを用意。

- 感度分析(What-if)をプロセスに組み込み、結論の安定性を確認。

- エラーカタログ(よくあるミス集)を作ってFin-PRMの減点条件に反映。

おすすめリソース

以下のアイテムは、Fin-PRMの価値を最大化するうえで役立つ実務ツール・学習リソースです。

- HP 12C 金融電卓(Amazon):割引計算や債券評価など、基本の計算ロジックを手元で検証しやすく、LLMの出力検算にも便利。

- Pythonによるデータ分析入門 第3版(楽天):データ前処理や検算の自動化、感度分析のコード化に役立つ基礎が身につきます。

まとめ

Fin-PRMは、金融の実務に不可欠な「手順の正しさ」と「説明可能性」を、LLMの中核に組み込むアプローチです。最終回答の点だけを追うのではなく、途中の思考と計算の質を磨くことで、現場で安心して使えるAIに近づきます。小さく始めて、ルーブリックと評価を回し、根拠ある推論を組織の標準へ。Fin-PRMは、その道のりを現実的に進めるための強力な土台になります。