- CO2と快適性の見える化に:Aranet4 HOME(Amazon)/Aranet4 HOME(楽天)

- 省クラウドでAI試作:Jetson Orin Nano 開発者キット(Amazon)/Jetson Orin Nano 開発者キット(楽天)

要約:タイトルが示す二つの潮流

MIT Technology Reviewの『The Download: sustainable architecture, and DeepSeek’s success』は、サステナブル建築と生成AIの最新動向をコンパクトに束ねつつ、「ムーブメントの次の常識」を示唆している。前者は新築偏重ではなく既存ストックの活用・改修、パッシブデザインや低炭素素材など実装可能な手当ての優先度を強調。後者は、DeepSeekの成功を巨大GPU資本の多寡ではなく、訓練設計や推論強化の工夫、データと効率性の最適化がカギだった点に光を当てている。

本稿の視点(ここが独自解釈だ)

私は本記事を「効率性の再発見」が共通テーマだと読む。建築は運用段階の削減効果を最大化する“見えない設計”へ回帰し、AIはモデルサイズ至上主義から“推論品質×コスト”の比率を磨き込む段階に入った。これは市場のKPIが「大きい・新しい」から「賢い・続く」へ移る転換点である。

サステナブル建築:派手さより“現実解”が勝つ

記事の提起は実務的だ。改修優先(解体・新築よりもカーボン最適)、受動的手法(断熱・日射制御・通風・日照計画)の徹底、マスティンバーや低炭素コンクリートといった素材転換、さらに室内環境の計測・運用最適化。これらは建設現場の制約・コスト感に馴染み、短期に効果が出やすい。

- 既存ストックの賦活:用途変更やコンバージョンで新築相当の価値を創出

- パッシブ優先、アクティブ補完:熱負荷を減らし、設備は小さく賢く

- 運用データの活用:CO2・温湿度・照度・人流の可視化で調整コストを圧縮

日本でも築古ビル・住宅が大量に残る。エネルギー価格や人手不足、解体廃材の処理コストを勘案すれば、改修のROIは上がる。政策・金融が回収年数と健康・快適性の価値を織り込めば、投資はさらに回るだろう。

DeepSeekの成功:巨大モデル時代の「効率性バトン」

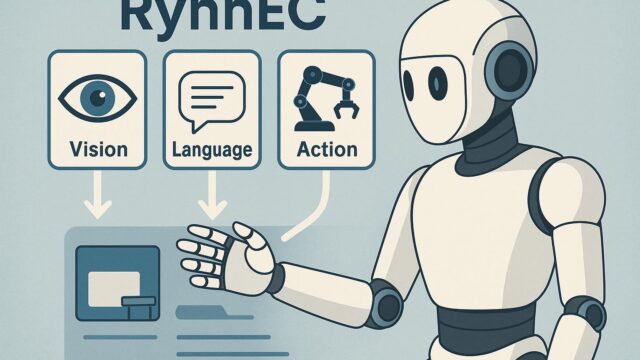

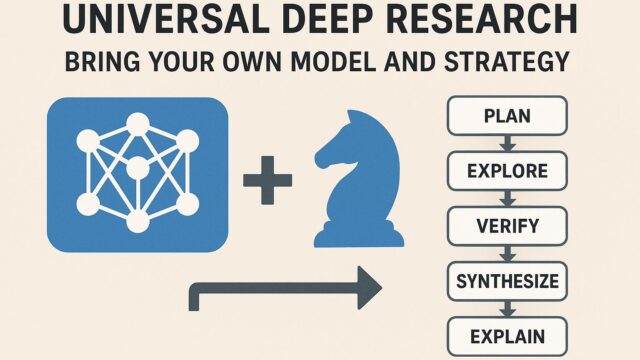

記事が伝えるポイントは、DeepSeekの躍進を「資本量」ではなく「訓練戦略・推論強化・データ設計」による効率の勝利として位置づけることだ。例えば、推論時のステップ最適化や自己改善型の学習カリキュラム、Mixture-of-Experts的な計算の節約、評価ベンチマークへの的確な適応など、総合設計で“賢さ÷コスト”の比を底上げしている。

これは日本企業にも示唆が大きい。計算資源の劣位を、データ品質、領域特化、運用現場への統合で補い、実務価値に接続する戦い方が見えてくる。

主流解釈とのズレ:3つのポイント

- 「新築こそサステナブル」→記事は「既存改修こそ最大のCO2削減余地」。見栄えよりライフサイクル最適化。

- 「AIはパラメータが大きいほど強い」→記事は「訓練設計・推論強化・データ設計の質」が鍵。サイズ主義から効率主義へ。

- 「競争は資本と地政学で決まる」→記事は「方法論の革新」が勢力図を揺らすと示唆。開放的エコシステムと評価の透明性がレバレッジになる。

このズレが意味すること:短期×中期の整理

短期(数週間〜数ヶ月)

- 建築:改修・断熱・窓改修・空調最適化の発注が増えやすい。技能者不足と資材リードタイムがボトルネック。

- AI:推論コスト圧力が強まり、軽量化・蒸留・MoE・RAGの実装競争が加速。GPU需給はモデル効率で揺れる。

中期(1〜3年)

- 建築:省エネ・健康指標を織り込む金融商品や公共調達の基準が洗練。リユース材・木質材サプライチェーン再設計、建築法規の見直しが進む。

- AI:評価ベンチマークの多様化(安全性・事実性・エネルギー効率)。産業別に「小さく賢いモデル+現場データ」の棲み分けが進む。

日本とグローバルの接点:課題とチャンス

- 日本の既存ストック活用:空き家・築古オフィスの再生は都市の活性化と直結。観光・教育・福祉との複合化で資金循環が生まれる。

- 技能の継承:断熱施工・気密確保・木造接合など職能の標準化・教育が鍵。地方中小の生産性を押し上げる。

- AIの現場統合:製造・医療・公共でのRAGとガバナンス管理。エッジ推論で遅延と費用、プライバシーを両立。

見逃されがちな点(補足)

- 建築の室内環境データが健康・集中・学習成果に与える影響。CO2・温湿度の常時計測は投資判断を後押し。

- AIの電力・発熱:データセンターだけでなくエッジ側の電力・熱設計もTCOに直結。

- 評価の再現性:公開ベンチやプロンプトの管理、ドメイン転移の検証が信頼の基盤。

すぐにできる実務アクション

- 短サイクル改修の設計:断熱・窓・空調の順に“費用対効果”を積み上げ、室内環境を常時計測してチューニング。

- AIのPoC方針:小さな領域課題を設定し、軽量モデル+RAGで実務指標(時間短縮、正答率、再現性)をKPI化。

- ガバナンス整備:データ利用規程、評価手順、エネルギー計測を最初から設計に含める。

参考ツール

- 屋内環境の見える化:Aranet4 HOME(Amazon)/Aranet4 HOME(楽天)

- ローカルAI試作:Jetson Orin Nano 開発者キット(Amazon)/Jetson Orin Nano 開発者キット(楽天)

まとめ

サステナブル建築も生成AIも、次の勝ち筋は「効率性」をKPIに埋め込むことだ。改修・受動的設計・室内環境の実測、そして小さく賢いAIの現場適用。派手さを抑えても、続けられる仕組みは強い。この記事を機に、自社・自宅の“賢さ÷コスト”を測る習慣を今日から始めたい。

- CO2と快適性の見える化に:Aranet4 HOME(Amazon)/Aranet4 HOME(楽天)

- 省クラウドでAI試作:Jetson Orin Nano 開発者キット(Amazon)/Jetson Orin Nano 開発者キット(楽天)