この記事の出発点

MIT Technology Review の “Can an AI doppelgänger help me do my job?” というタイトルが示すのは、「自分の分身のように振る舞うAI(AIドッペルゲンガー)が、どこまで実務を肩代わりできるか」という問いです。本稿は、その主題を特定したうえで、公開情報と業務設計の観点から独自に解説します。原文の逐語的な要約ではなく、タイトルが示す論点を起点にした分析と実務ガイドです。

AIドッペルゲンガーの現在地:何が得意で、どこでつまずくか

AI分身は、メールの初稿づくり、会議前の要点整理、スケジュール提案、提案書の下書き、過去の自分の文体・判断ロジックの再現などに強みがあります。一方で、実務では次の壁に突き当たりがちです。

- ハンドオフの摩擦:AIに依頼→下書きの検収→再指示の往復で、むしろ手数が増える。

- 文体の過剰模倣リスク:顧客や同僚が「人間ではない」と感じる微妙な違和感や、説明責任の曖昧化。

- 同意と境界の設計不足:第三者の発言・資料を学習利用する際の合意、機微情報の保護、ログ管理。

主流解釈とズレる3つのポイント(推定)

- 個人の生産性→チーム運用の摩擦へ:主流は「時短・省力」を強調しがちですが、実務ではAIと人の引き渡し設計(いつ・誰が・どこまで任せるか)のほうがボトルネックになりやすい。

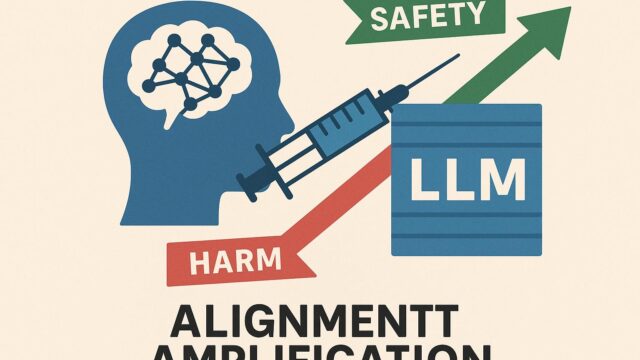

- 完全模倣→透明な共創へ:文体や判断のコピーを理想視する主流に対し、違和感を減らすには「AIが書いた部分が判別できる透明さ(ウォーターマークや注記)」が有効。

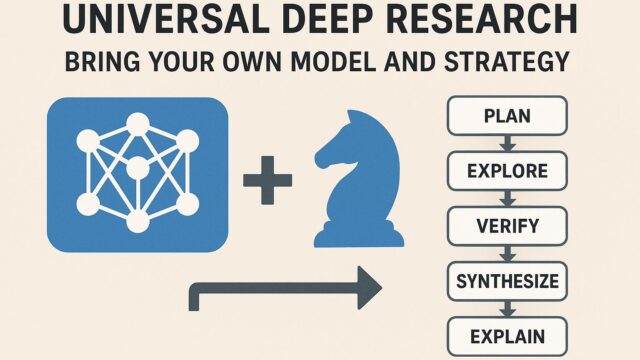

- 置換→段取りの再設計へ:主流は代替を語りがちですが、現実は「要件定義・プロンプト・検収・監査」という段取りスキルの比重が高まる。

ここが独自解釈だ:AI分身は個人最適の道具ではなく、「会話と手順の標準化」を促す組織インフラである、という視点に立つと導入の成功率が上がります。つまりツールの巧拙より、プロセスのAPI化(指示テンプレ・検収チェックリスト・合意ログ)が競争力になります。

短期(数週間〜数ヶ月)と中期(1〜3年)で何が起こるか

短期の含意

- ユースケースの選別:下書き・要点抽出・会議準備など、検収が容易で再作業コストが小さい領域から着手。

- 同意と情報境界の確立:社外共有NG、取引先情報の扱い、第三者発言の学習可否を明文化。ログ保存を標準運用へ。

- コストの見える化:トークン/分課金や補助モデルの利用で、業務フローごとに上限設定と費用発生点を明示。

中期の含意

- 役割の更新:ライター/アナリスト/営業職は「要件定義・検収・編集」のスキル比重が高まり、AI分身のマネジメントが職務記述書に入る。

- アイデンティティ管理:AI分身の署名、文体のウォーターマーク、生成物の来歴(プロヴナンス)管理が標準に。

- 法規・標準の整備:プライバシー法やAIガバナンス指針に沿った同意取得・保存、第三者提供のルール統一が進む。

日本・グローバル経済、社会課題との接点

- 人手不足と高齢化:熟練者の暗黙知を分身に継承することで、引き継ぎの平準化と生産性向上が見込める。

- 言語のニュアンス:日本語の敬語・含み表現は分身が誤解を招きやすい。対外文書は「人間の最終監修」を外さない。

- 越境データ:多国間のプライバシー規制とAI規制の差異が、データの出入り・学習範囲・保存場所を左右する。

他で語られにくい見逃しポイント

- 合意の粒度:相手の文章や発話を「学習用」「下書き生成用」「公開可」など用途別に同意を分けてログ化する。

- 故障モードの想定:誤情報混入やプロンプト漏えい時の隔離・復旧手順(ロールバック、キー無効化、関係者通知)。

- 教育データの更新性:分身が古い判断基準を引きずらないよう、定期的な再学習と退役判断を運用ルールにする。

現場で使える導入チェックリスト

- スコープ定義:AIに任せる作業の入口・出口・品質基準を1枚に。

- 指示テンプレ:目的・読者・トーン・禁止事項・引用可否の型を用意。

- 検収チェック:事実確認、機密・同意、著作権、文体の透明性の4点。

- ログ設計:指示・生成物・手修正の差分・掲載可否・同意の保存場所。

- 障害対応:停止基準、担当、連絡手順、鍵の無効化、再開条件。

問題解決に役立つプロダクト

セキュリティと運用の土台が整うほど、AI分身は安心して性能を発揮します。以下は導入現場で実用性の高いアイテムです。

- ハードウェアセキュリティキー:ゼロトラストの第一歩として二要素認証を強化。AmazonでYubiKey 5C NFCを探す / 楽天で探す

- 静かなタイピング環境:長文の検収・編集を快適に。AmazonでMX Keysを探す / 楽天で探す

まとめ:AI分身は“人の段取り”を増幅する

AIドッペルゲンガーの価値は、単なる速度ではなく、段取り・検収・合意・透明性という“人の設計”をどれだけ標準化できるかにかかっています。主流の「置換」発想から一歩離れ、プロセスのAPI化、同意のログ化、文体の透明化を先に整える——それが短期の失敗を避け、中期の競争力を生む最短ルートです。