- Amazon: Generative Deep Learning 第2版(関連書籍を検索)

- 楽天: Generative Deep Learning 第2版(関連書籍を検索)

- Amazon: プロンプトエンジニアリング入門(関連書籍を検索)

- 楽天: プロンプトエンジニアリング入門(関連書籍を検索)

“Steering When Necessary”とは何か

生成AI(LLM)を使っていると、次のような葛藤に直面します。細かく制御(ステアリング)しすぎると創造性が窒息し、逆に自由にさせすぎると要件から外れてしまう。これを乗り越える鍵が「必要な時にだけ操舵する」柔軟なステアリングと、その裏側を支えるバックトラッキング(巻き戻し)です。つまり、モデルが順調なときは自由に進ませ、逸脱の兆しが見えた瞬間だけ介入し、必要に応じて直近の安全地点まで戻す。人間のナビゲーションに近い発想です。

なぜ“柔軟”が重要なのか

- 過剰制約の副作用を避ける:常時ハードなガードをかけると、冗長・保守的・平板な応答になりがち。

- コスト最適化:常時多重チェックや再生成をすると計算コストが膨らむ。必要時のみ介入すれば効率的。

- 現実のタスクは揺らぐ:入力品質が一定ではない。柔軟な操舵は、ノイズや曖昧さに強い。

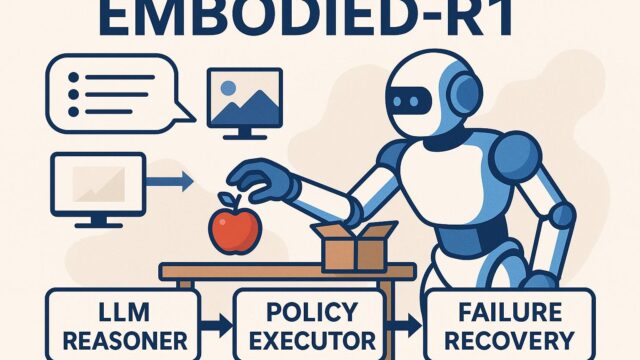

コアアイデア:モニタリング+バックトラッキング

柔軟なステアリングの中心は「モニタ」と「巻き戻し点(チェックポイント)」です。生成を小刻みに進めながら、モニタが要件・安全性・一貫性を観察。逸脱したら、最後に健全だったポイントへ戻し、プロンプトや制約、ツール利用方針を調整してやり直します。これにより、最小限の介入で最大の秩序を保てます。

ステアリングの種類

- ソフト制約:スコアリング、ヒューリスティック、優先度付きプロンプト、ログ確率のバイアス。

- ハード制約:スキーマ検証(JSON/正規表現)、ポリシーフィルタ、ツール結果の整合チェック。

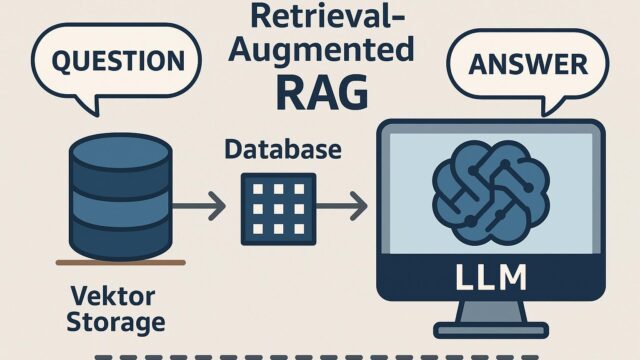

実装アーキテクチャの設計図

- プランナー:ゴール、制約、ステップ計画(サブタスク化)。

- エグゼキュータ:LLM呼び出し、関数呼び出し/ツール実行、逐次生成。

- モニタ:制約充足、ファクトチェック、形式検証、安全性チェックを軽量に常時監視。

- メモリ:中間結果、根拠、チェーンの状態を構造化して保持。

- バックトラッカー:チェックポイント、差分、ロールバック戦略、再探索の幅と深さを管理。

ポイントは、“すべてを厳密に”ではなく“軽く素早く”。モニタは安価・部分的でよく、必要時だけ精密検証に切り替えます。

典型ユースケース

1) コード生成+テスト駆動

小さな関数ごとに生成し、即時ユニットテスト。失敗なら直前の関数定義まで戻り、プロンプトを局所修正。テストが通ったら次の関数へ進む。これだけで保守性と成功率が上がります。

2) 構造化データ抽出

JSONスキーマでハード制約し、検証NGならそのフィールド単位で再生成。全体再出力を避け、部分巻き戻しでコストを抑制します。

3) マルチホップQA

「仮説→証拠取得→検証」を1ホップずつ進め、証拠が弱いときだけ仮説前段へ巻き戻し。Tree-of-ThoughtsやReActの考え方と相性◎。

4) 安全性・コンプライアンス

安全モニタは軽量ルールで常時監視。違反兆候のみ強力なフィルタを起動し、必要なら安全地点へ戻して再構成します。

バックトラッキング戦略の作り方

- チェックポイントの粒度:段落単位、関数単位、フィールド単位など、タスクに合う粒度を設計。

- 探索の幅と深さ:軽いビームサーチ、候補数の動的調整、コストに応じた早期打ち切り。

- ロールバックポリシー:直近安全点へ戻す、別候補へ切替、制約の重みを一時的に緩和/強化。

- キャッシュ活用:部分結果の再利用で再探索コストを削減。

評価とモニタリング

- タスク成功率:制約充足率、正答率、テスト合格率。

- 効率:APIトークン、レイテンシ、再生成回数。

- 品質:一貫性、カバレッジ、幻覚率。

- 安定性:ロールバック回数、ループ検知、フォールバック発生率。

本番運用では、メトリクス可視化と事例レビュー(失敗/成功の両方)が効果的。再現可能なログ(プロンプト、種、分岐、検証結果)を残しましょう。

失敗パターンと対策

- 巻き戻しループ:状態ハッシュや同一失敗のカウンタで検知し、別経路を強制。

- 過検知(False Positive):モニタ閾値を学習的に最適化。人手ラベルの小規模データでも改善可能。

- 過度の分岐:探索幅を上限管理、早期打ち切り、重要ステップのみ多様化。

- 形式厳格すぎ:スキーマを段階的に厳しくする「カリキュラム検証」。

最小プロトタイプの進め方

- ゴールと制約を明文化(例:JSONスキーマ、テスト、ポリシー)。

- 1ステップごとにLLMを呼び、軽量モニタで検査。

- NGなら直近チェックポイントへ戻し、プロンプトまたは候補を調整。

- ログを残し、どの条件で介入・成功したかを可視化。

まずは「一番痛い失敗」を1つ確実に潰す。次に介入の質と頻度を自動最適化していくのが近道です。

導入チェックリスト

- 制約の種類(形式・内容・安全)と優先度を定義したか

- チェックポイントの粒度は適切か

- 軽量モニタと精密モニタを使い分けているか

- ロールバックの基準と最大回数を設定したか

- ログ・評価・可視化の基盤を用意したか

学習・実装に役立つリソース

柔軟なステアリングとバックトラッキングの理解を深めるには、生成モデルの基礎、プロンプト設計、評価・ガードレールの実装を横断的に学ぶのが近道です。以下の書籍・教材を参考に、まずは小さなワークフローから始めてみてください。

- Amazon: Generative Deep Learning 第2版(関連書籍を検索)

- 楽天: Generative Deep Learning 第2版(関連書籍を検索)

- Amazon: プロンプトエンジニアリング入門(関連書籍を検索)

- 楽天: プロンプトエンジニアリング入門(関連書籍を検索)