- Amazon: 『scikit-learnとTensorFlowによる実践機械学習 第2版』

- 楽天: 『scikit-learnとTensorFlowによる実践機械学習 第2版』

- Amazon: 『Pythonではじめる機械学習』

- 楽天: 『Pythonではじめる機械学習』

バイアス・バリアンス・トレードオフは、なぜそんなに大切か

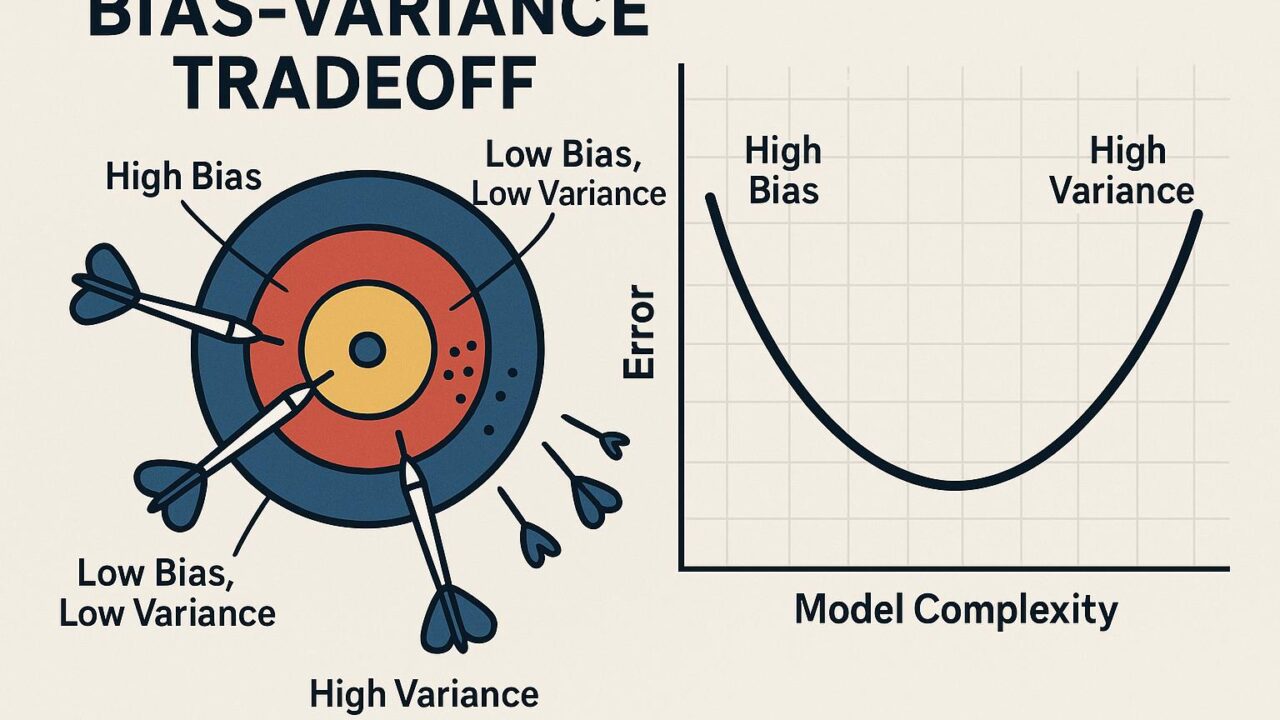

モデルの精度が伸び悩むとき、多くの場合その根っこにあるのが「バイアス・バリアンス・トレードオフ」です。Machine Learning Mastery の「The Bias-Variance Trade-Off: A Visual Explainer」でも、図解で直感的に理解できるよう整理されています。要は、モデルがシンプルすぎると(高バイアス)本質を捉えられず、複雑すぎると(高バリアンス)データの偶然の揺らぎに振り回される、という綱引きです。私たちが目指すのは、過不足なくパターンを捉えつつ、未知データでも安定して働く“甘すぎず辛すぎず”の地点です。

直感でつかむ:ダーツの的のたとえ

ダーツの的を思い浮かべてください。高バイアスなモデルは、矢が一箇所にまとまって刺さるけれど中心から外れている状態(系統誤差が大きい)。高バリアンスなモデルは、中心の周りに広くバラついて刺さる状態(ばらつきが大きい)。理想は、中心付近に狭くまとまる状態(低バイアス・低バリアンス)です。現実のデータにはノイズがあり、どれだけ頑張っても消せない「不可避誤差」も存在します。だからこそ、バイアスとバリアンスの均衡点を探すことが実践では肝になります。

モデルの複雑さと誤差のU字カーブ

モデルがシンプルなほど訓練・検証どちらの誤差も高く(アンダーフィット)、複雑さを増すと訓練誤差は下がる一方で、ある地点を越えると検証誤差が再び上がります(オーバーフィット)。このU字カーブの底近辺こそが、実運用での“ちょうどよさ”。ここを見つけるには、検証データや交差検証(k-fold)を使って、訓練外の汎化性能を観測することが不可欠です。

学習曲線で過学習・未学習を見抜く

データ量を横軸に、訓練スコアと検証スコアをプロットした学習曲線は、現状のボトルネックを教えてくれます。二つのスコアが共に低く接近していれば高バイアス(モデルを強くする/特徴量を見直す)。訓練は高いのに検証が低いなら高バリアンス(データを増やす/正則化を強める/モデルを簡素化する/アンサンブルで安定化する)といった打ち手が読み取れます。

トレードオフを整える実践レシピ

- 正しい評価設計:ホールドアウトやk-fold交差検証、必要に応じて層化サンプリングを用い、リークを避ける。

- 正則化の活用:L2(リッジ)・L1(ラッソ)・Elastic Net、ニューラルネットならドロップアウトやWeight Decay、早期終了で過学習を抑制。

- モデルの複雑さを調整:決定木の深さ、特徴量数、基底関数の次数、ネットワーク幅/深さなどをグリッド・ランダム・ベイズ最適化で探索。

- データを増やす/きれいにする:収集・合成・データ拡張、外れ値やラベルノイズの点検、データ前処理の一貫性確保。

- アンサンブル:バギングやランダムフォレストで分散(バリアンス)を低減、ブースティングで弱学習器のバイアスを補正。

- 特徴量エンジニアリング:ドメイン知識を反映した特徴設計、スケーリング、正規化、カテゴリのエンコーディングを堅牢に。

- ベースライン重視:単純モデル(線形、ロジスティック回帰)をまず当て、そこから複雑化の費用対効果を判断。

よくあるサインと対策

- 高バイアスのサイン:訓練・検証とも精度が低く差が小さい。対策=モデルを強化、特徴量追加、非線形性の導入。

- 高バリアンスのサイン:訓練は高精度だが検証が低い。対策=正則化強化、モデル簡素化、データ増、アンサンブル。

- 不可避誤差への配慮:ラベリング基準の明確化やデータ収集プロセスの見直しで、そもそものノイズを減らす。

まとめ:視覚で理解し、プロセスで制御する

ダーツの的、U字カーブ、学習曲線という三つの「見える化」は、バイアスとバリアンスの綱引きを直感でつかむのに効果的です。現場では、評価設計→ベースライン→正則化・複雑さ調整→データ改善→アンサンブルという順で、無理なく汎化性能を底上げしましょう。トレードオフは消せませんが、データと設計で「最良点」に寄せることはできます。

おすすめ書籍・リソース

Amazonで見る |

楽天で見る

Amazonで見る |

楽天で見る

- Amazon: 『scikit-learnとTensorFlowによる実践機械学習 第2版』

- 楽天: 『scikit-learnとTensorFlowによる実践機械学習 第2版』

- Amazon: 『Pythonではじめる機械学習』

- 楽天: 『Pythonではじめる機械学習』