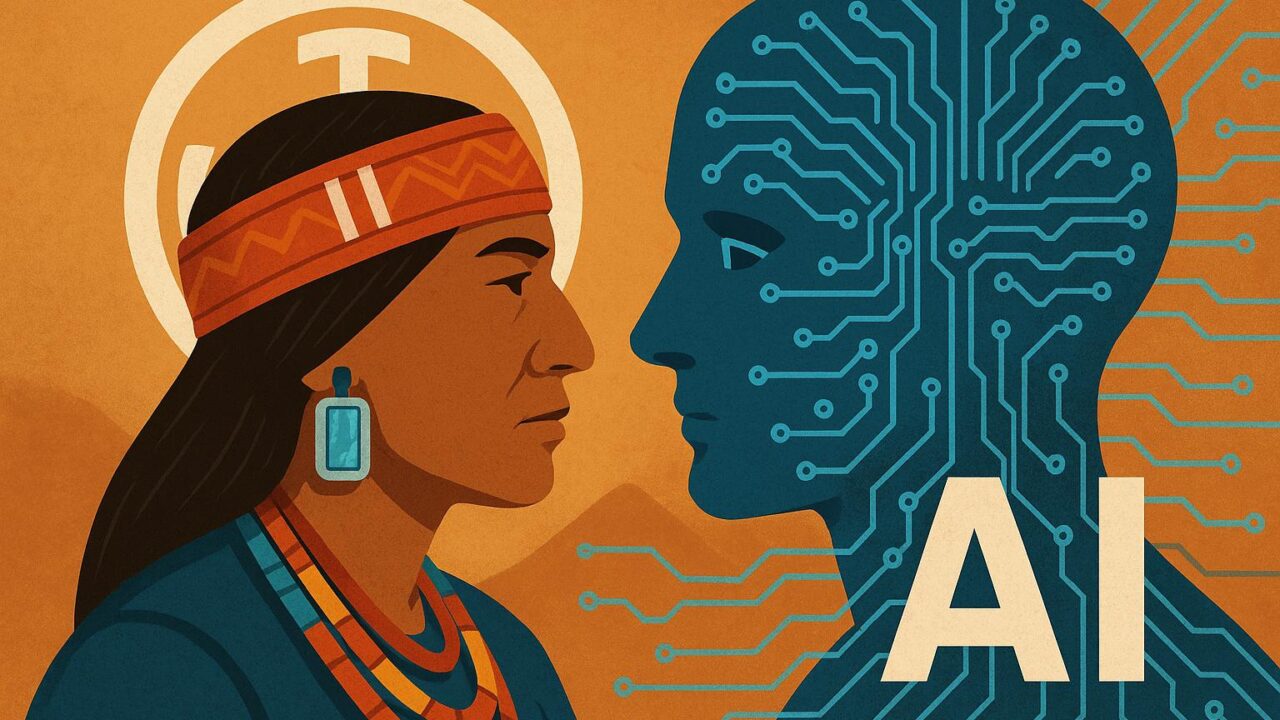

先住民の知恵と人工知能の出会い:伝統とテクノロジーの交差点で

人工知能(AI)が急速に進化し、私たちの生活のあらゆる側面に影響を与えている中で、世界各地の先住民族は独自の方法でこのテクノロジーと向き合おうとしています。多くの場合、「テクノロジー」と「伝統」は対立するものと見なされることもありますが、現在、先住民コミュニティの中には、このふたつの要素を融合させ、新たな文化的表現や持続可能な知の継承へとつなげようとする動きが高まっています。今回紹介するのは、アメリカ先住民のアーティストや開発者たちが、AIという現代的なツールを使って、彼らの文化・歴史・信念を表現し、未来へと語り継ごうとする取り組みです。

伝統とテクノロジーの“融合”を模索する先住民アーティストたち

あるナバホ族出身のアーティストは、独自の視点と創造性でAIと向き合っています。彼は、人間中心のアルゴリズムではなく、「土地と魂を重視するAI」という考えのもと、先祖代々受け継がれてきた物語や象徴、儀式をインスピレーションに取り入れた作品を生み出しています。そのAIモデルは、西洋的な美的感覚や機能中心主義だけでなく、自然との調和、共同体の価値、スピリチュアルな要素に基づいたデータで訓練されており、「機械」ではなく「生きた存在」としてのAIという新しい可能性を模索しています。

こうした取り組みは、単なる芸術の枠を超えています。先住民のアーティストたちはAIを使って、かつて失われかけた言語や歴史、神話世界を再構築し、ビジュアルやサウンドを通して次世代へと伝えようとしているのです。これは現代型の“口承文化”ともいえるでしょう。あるアーティストは、祖母の語った夢と記憶をテキストデータにし、AIに学習させ、それをもとに詩や絵を生成するというプロジェクトを進めています。その結果生まれた作品は、テクノロジーの産物でありながら、どこか懐かしさと人間味のある表現となっています。

テクノロジーを“道具”として取り戻す

これらの取り組みには共通して、AIを単なる新しい技術手段として活用するのではなく、自身たちの文化と調和させる“道具”として再定義しようとする姿勢があります。西洋的なテクノロジーはしばしば「所有」「効率性」「利益性」を重視しがちですが、先住民の価値観において重要なのは「共有」「バランス」「精神性」です。だからこそ、アーティストや開発者たちは、既存のAIが持つバイアスや偏りに敏感になり、独自のアルゴリズム作成にも力を入れています。

たとえば、ある開発者はAIに供給するデータセットを、先住民の視点で徹底的に見直し、植民地時代以来の歴史的偏見や再現されたステレオタイプを排除する工夫をしています。また、顔認識や音声認識といったセンシング技術にも、伝統的なセレモニーや信仰を反映した形での応用を試みるなど、技術の根幹からの“脱構築”と“再編成”が行われています。

なお一方では、コミュニティ内での倫理的な議論も同時に進められています。AIが生成したコンテンツは誰のものか? そのアルゴリズムが反映した知識はどこまで“共有”されるべきか? といった問いに対し、多くの先住民グループは、従来の著作権や知的財産権の考え方に囚われない、よりオープンでコミュニティ主導の枠組みづくりを模索しています。これは“知”のあり方自体を揺さぶる、極めて先進的なアプローチであると言えるでしょう。

失われた言語や記憶の再生装置としてのAI

語り継がれるべき文化や言葉が急速に失われつつある中で、AIはそれを記録し、新たに再生する手段としての可能性も持ち始めています。あるアーティストは、AIを用いて古語を再構築し、それを歌に変換するプロジェクトを行っています。言語は単なる伝達手段ではなく、思考や価値観、世界の見方そのものであるとされる中、この取り組みは文化の深層に直接的に働きかけるものです。

また、かつて長老や語り部によって守られてきた知識の体系が、社会の変化や人口流出によって継承が難しくなる状況において、AIはその補完的な役割を担い得ます。音声データや映像資料として蓄積されてきた神話や哲学、風習などを解析し、それらをつなぎ合わせて“新しい語り”として提示することが可能になりつつあります。

重要なのは、この技術が「代替」ではなく「共存」の道具であるという認識です。テクノロジーによって文化が上書きされたり、伝統が「近代化」の名のもとに変質したりすることへの懸念は根強いですが、これらのプロジェクトはAIを文化の破壊者ではなく、それを深く理解し共鳴する存在として扱うものです。いわば「共鳴するAI」という未来像が、ここには見いだされます。

“誰がAIを作るのか”への問い

AIは、その設計者の視点や価値観を強く反映します。これまでのところ、AI開発は主に大手テック企業やアカデミックな分野で行われてきましたが、それによって形成されたアルゴリズムやデータセットは、多様なバックグラウンドを持つ人々の経験からは乖離してしまっていることも多くあります。先住民のアーティストや開発者たちは、この構造そのものに疑問を投げかけ、自らが開発者として関与することで、新たなAI像を描こうとしています。

この潮流はテクノロジーの民主化という観点から見ても意義深いものです。誰もが無条件で技術の恩恵を受けられるわけではない現在、テクノロジーの設計段階から当事者自身が参加し、声を持つことは極めて重要です。それは単に「多様性を取り入れる」というレベルではなく、“知の根っこ”からの再構築とも言える取り組みです。

先住民の知は、何千年もかけて土地と共に培われた、極めて深遠で持続的な叡智です。今、AIという新たな道具と出会うことで、その知は新しいステージへと歩み始めました。そこでは「進歩」と「根源」が衝突するのではなく、対話し、共鳴し合っています。

新たな時代において、テクノロジーとは何か? 知とは何か? を問い直す中で、先住民とAIの出会いは、私たちすべてにとって深い示唆をもたらしてくれるものです。きっとこれからの未来は、こうした“結びつき”をたくさん内包した、多様で豊かなものになるはずです。