中国の大学が学生にAIの積極的活用を奨励する背景とは

近年、人工知能(AI)は世界中の教育現場に急速に浸透しています。特に、中国の大学ではこの動きが著しく、学生によるAI技術の利用を制限するどころか、むしろ積極的に推奨する姿勢を見せています。これは他国の大学で見られるような「AIツールによる不正防止」という観点とはやや異なるアプローチであり、中国独自の教育方針の一端が垣間見える政策です。

この動きの背景には、AI技術に対する国策としての重視、教育現場と産業界の接続強化、さらに学生の競争力の向上を目指す国家的な意志が感じられます。本記事では、中国の大学におけるAI活用の現状と、なぜ中国がこのような教育モデルを採用しているのかについて掘り下げていきます。

AIの使用禁止ではなく、活用能力を育成へ

世界中の多くの大学では、学生がAIツール、特にChatGPTや類似の生成AIを使って課題やレポートを作成することに対し、一定の制限や規制を課しています。その理由は、学習者が自分の力で思考したり、独立して学ぶ姿勢が損なわれるという懸念があるためです。一方で中国の多くの大学では、こうしたAIの使用に対して積極的なアプローチを取り、あえて学生にAIを使わせる方針を打ち出しています。

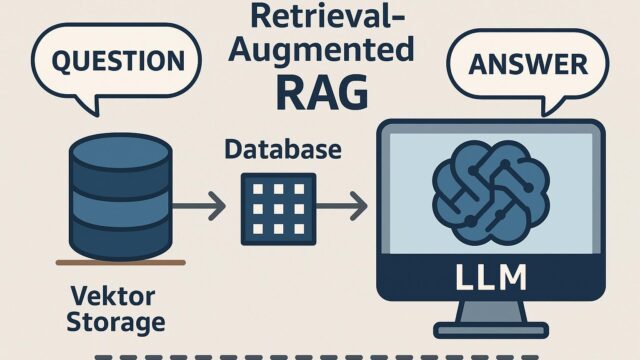

この政策の代表例として挙げられるのが、北京大学や精華大学などの名門大学です。これらの大学では、2024年以降、学生がAIツールを活用して課題を進めることを推奨する教師が増えており、AIとの協働によって複雑なプロジェクトに挑戦する機会が増えています。例えば、ある学生は機械学習アルゴリズムを使って医療診断の精度を高めるプロジェクトを立ち上げ、AIツールの利用によって研究効率を飛躍的に高めることができました。

このような動きの中心にあるのは、学生が単にAIを利用するだけでなく、「どう活用するか」を学ぶ教育指導の存在です。教授たちは学生が倫理的にAIを使いこなせる能力、つまり情報の真偽を見抜く眼や、AIによって生成された結果を批判的に検討する力を身につけるよう指導しています。

教育と産業をつなぐAI活用の哲学

中国政府が掲げるAI戦略には、教育分野での人材育成が強く組み込まれています。理工系の学生だけでなく、文系の授業においてもAIの基本的な使い方や倫理について学ぶ時間が設けられており、すべての学生がAIとの関わり方を理解することを目的としています。

この教育哲学を支えるのは、中国国内における技術革新とスタートアップ文化の急成長です。AIやディープラーニング、自然言語処理などの分野では、大学で学んだ知識をそのまま活用できる職場が豊富にあり、企業と大学が連携し、リアルなデータを使った共同研究が盛んに行われています。

そのため、多くの学生は学内でのプロジェクトを通じて、すでに企業との接触を持ち、AIを活用したサービスや製品の開発に一役買っています。これは、就職活動においての大きなアドバンテージとなり、若いエンジニアや研究者が学位を持つ以上の競争力を身につけることができる環境が形成されています。

具体例:授業や課題への実用的なAI導入

例えば、ある中国南部の大学では、AIツールを用いて授業内容をリアルタイムで要約したり、議論の記録を翻訳・整理することで、学生の学習をサポートしています。また、美術や建築の分野では、AIによって創造的なデザインを生成し、人間のインスピレーションと融合させる実験的な授業も行われています。

こうしたアプローチの導入に伴い、教員側にも新たなスキルが求められています。つまり、自身もAIツールを理解し使いこなすことで、学生がそれらを効果的に利用できるようナビゲートする役割です。一部の大学では、教員向けにAIリテラシー研修が実施されており、教える側の変革も同時に進んでいます。

倫理と責任についての教育強化

当然ながら、技術の発展とその積極利用には影の側面も存在します。情報の誤使用や、AIによる創作物の著作権問題、プライバシーの侵害といった課題も教育現場に浮上してきています。

そのため、中国の大学では、AI倫理に関する授業やセミナーも積極的に取り入れられており、単に技術だけでなく、公共的責任や道徳的価値観を重視する姿勢が打ち出されています。こうした教育を受けた学生は、技術を社会に役立てる志を抱きつつキャリアに進んでいきます。

学生たちの反応と将来展望

このようなAI活用を中心とした教育環境において、多くの学生は自らの創造力が広がることや、より実用的なスキルが身につくことに対して前向きな印象を持っています。なかには、AIと協働することで時間の使い方に余裕が生まれ、自主的な研究や探究に集中できるようになったという学生もいます。

一方で、AIに頼りすぎることで自我を育てる機会が減るのではないかという声もあり、大学側は「人とAIの共存」について模索する段階にあります。すべてをAIに任せるのではなく、「どの部分をAIに補助してもらい、どこを自分自身の学びとするのか」というバランスを取る教育が求められています。

このような教育アプローチは、世界におけるAI技術利活用の一つのモデルケースとして注目されています。中国の大学が推進するこの流れは、単なる技術教育にとどまらず、学生の思考のあり方や社会との関わり方をも変え始めているのです。

まとめ

中国の大学におけるAIの使い方は、世界の教育界に新たな視点を提供しています。規制を強化することでAI使用を抑制するのではなく、積極的に学びの中にAIを取り込み、より高い理解力と応用力を育成しようという姿勢は、非常に先進的とも言えます。

もちろん、AIとの向き合い方については各国で文化や政策の違いがあるため、すべての教育現場にこのモデルがそのまま適用できるわけではありません。しかし、AI時代において必要とされるのは、「禁止」ではなく「共存」の教育であるという点については、多くの教育関係者が共感できるところではないでしょうか。

これからの教育は、知識の獲得にとどまらず、その知識をどう活用し、自らの考えをどのように形成し発信していくかが問われる時代です。AIの力を借りつつ、人間としての知性と感性も同時に高めていく――中国の大学が向かうその未来は、世界の教育改革にも参考となる貴重な道標となることでしょう。