ドナルド・トランプ前大統領が打ち出したAI政策に関する行動計画が注目を集めていますが、これが目指しているものと、実際に達成できることには明らかな乖離があると言われています。多くの専門家や政策関係者の間では、このAI政策は外見上の意義はあるものの、AI技術に関する本質的な課題には深く踏み込めておらず、結果として「目くらまし」に過ぎないという声もあります。

今回は、こうしたトランプ氏のAIアクションプランのポイントを整理しながら、その背景や問題点、さらには今後私たちが注目すべき課題を見ていきます。「AIと政治」という複雑で影響力の大きなテーマについて、できるだけ客観的かつ丁寧に読み解いていきましょう。

なぜAI政策が注目されるのか

AI(人工知能)は、私たちの生活や産業、国家の安全保障に至るまで、非常に大きな影響力を持ち始めています。たとえば、医療診断、製造業の自動化、教育ツールの個別最適化、軍事利用、情報操作の検出・防止など、応用範囲は多岐にわたります。そのため、各国がこの先にある「AIの競争」に真剣に取り組みはじめていることは無理もありません。

AIを国家戦略として位置づけ、その発展を推進していくためには、単に技術開発を支援するだけでなく、倫理・法規制・公平性・透明性といった社会的責任も伴ってきます。それゆえ、AI政策をどのように設計・運用するかは、各国のリーダーにとって重要な課題であり、戦略上の鍵でもあるのです。

トランプ前大統領のAIアクションプランとは

トランプ氏のAIアクションプランは、AI研究と技術革新への投資促進、官民協力による人材育成、技術競争力の確保、国家安全保障への応用といった項目が柱となっています。政策文書には、米国がAIの世界的リーダーであり続けることが必要不可欠であるとの主張が記されています。

一見すると、現在のAI分野における国際競争の構図を的確に捉え、時代に即した取り組みのように思えるかもしれません。特に「製造業の再興」や「国家安全保障の強化」といったテーマが含まれることで、経済界や保守層にも響くものとなっています。しかし、具体的な中身を読み解いていくと、さまざまな問題点が浮かび上がってくるのです。

何が「目くらまし」なのか

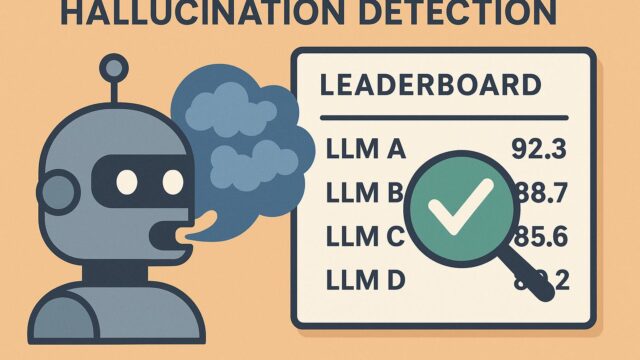

この行動計画に対する識者の多くの評価は、「実効性に欠ける」というものです。特に注目されているのは、政策の方向性が「AIの真の課題」を捉えるというよりも、むしろイデオロギーや政治的ポジショニングに重きを置いている点です。

例えば、計画の中には「規制の抑制」や「企業の自由な技術開発を保証する」といった文言が含まれていますが、それはAIの倫理的課題や人権への懸念に対する具体的な対処が曖昧であることの裏返しとも捉えられます。

さらには、AIが生み出す雇用の変化や、教育格差の拡大、ディープフェイクや情報操作といった問題への視点がほとんど盛り込まれていないことも問題です。これは、選挙戦略の一環として「革新性」や「強さ」をアピールするために、AIという話題性のあるテーマを「利用している」に過ぎないのではないかという疑念を呼んでしまいます。

「大きな声」ではなく「深い議論」が必要

AIというテーマはあまりにも幅広く、多様な利害関係者が存在しているため、表面的な演説やキャッチコピーだけでは根本解決には至りません。たとえば、AI開発における責任の所在、アルゴリズムの偏りや差別の回避、プライバシーとのバランス、データ管理の透明性といった点は避けて通れない議論です。

また、どのような教育課程でAIリテラシーを身につけさせるか、相対的に地方や貧困層が不利になるような構造的格差をどう是正するかといった社会政策との統合も不可欠です。これらの争点については、十分に時間をかけた審議と、多様な視点の反映が必要です。

たとえ大統領経験者であっても、このように繊細なテーマを取り扱う際には、単なるスローガンではなく、専門家による提言や海外の事例も踏まえて冷静に議論を進める必要があります。そこにこそ、リーダーとしての真価が問われるのではないでしょうか。

米国にも、日本にも通じる共通課題

この問題は決してアメリカだけの話ではありません。日本においてもAI技術の急成長とともに、その適切な制度設計や倫理的枠組みの整備が求められています。生成AIの利用を含む教育現場での指導方針、企業内でのAI導入に伴う労働変化への対応、公共交通や行政サービスにおけるAI活用など、私たちの生活のあらゆる場でAIの影響が増しているなかで、政治と社会が協力して持続可能な解を見出していく必要があるのです。

トランプ氏のAI行動計画は、こうした国民生活との「接点」を見失っている点で、多くの人々が懐疑的になってしまうのは無理もありません。テクノロジーと社会の接続点を丁寧に設計できるかどうか――これが、いま私たち全体に問われている本質なのです。

政策は「誰のため」のものか

最後に忘れてはならないのは、AI政策に限らず、すべての政治的取り組みは「国民のため」にあるべきだということです。技術競争に勝つことだけではなく、その成果をどうすべての人達に還元していけるか。そのためには、目先のアピールではなく、根本的な制度設計と持続可能な仕組み作りが求められます。

AIの進歩は止まることはないでしょう。だからこそ、いま立ち止まって、「この技術をどう活用し、どんな未来を築いていきたいのか」を真剣に考えなければなりません。それが、技術によって人が幸せになれる未来をつくるための、最初の一歩となるはずです。

誰もが安心してAIを活用でき、誰一人取り残さない社会を目指すために、私たち一人一人がこのテーマに関心を持ち続けること、その意識が未来を変える小さな第一歩なのです。