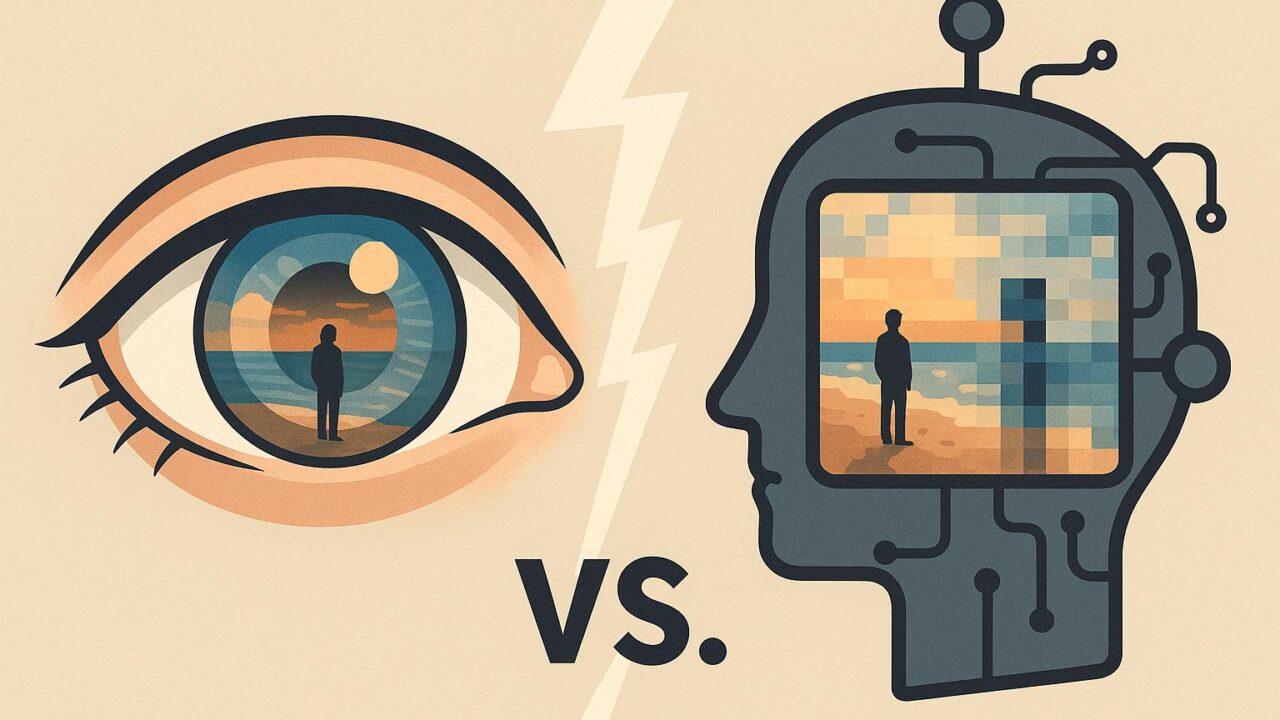

私たちは世界をどのように見ているのでしょうか?人間の視覚は、単なる光の波や色のパターンを認識する能力を超え、感情や意味、物語を感じ取る力を持っています。最新のコンピュータビジョンの研究の進歩にも関わらず、「人間のように世界を見る」ことは、人工知能にとっていまだに高い壁です。論文「Pixels, Patterns, but No Poetry: To See The World like Humans」は、画像認識に関する現代のAI、特に視覚変換器(Vision Transformers:ViTs)と呼ばれる技術の限界と、それが人間の「視覚」にどれほど近づけているかについて深く掘り下げています。

この記事では、この論文の内容をベースに、「AIは本当に私たちのように世界を見ているのか?」「なぜ今のAIはパターンを認識できても“詩”を感じられないのか?」といった問いについて、わかりやすく考えてみます。それは単に画像認識の精度の問題ではなく、「認知」と「意味の構築」という、私たち人間の本質的な見方そのものに関わる話です。

AIが見る「世界」とは?

今日のAIが世界を「見る」ために用いている技術の1つが、視覚変換器(ViTs)です。これらは、画像を小さなパッチ(部分画像)に分割し、その情報パッチ同士の関係性を学ぶことで、画像全体の内容を認識していきます。これは、あたかも小さな情報のタイルを並べて、全体像を浮かび上がらせるようなものです。理論的には、これにより複雑なパターンや物体の形を把握できるようになります。

しかし、この技術がいくら進歩しても、ある重要な部分が欠けています。それが「詩(Poetry)」です。詩という言葉を比喩的に使っているこの論文は、人間が写真や絵を見たときに感じる「何か大切なもの」、すなわち「背景にある意味性」や「文化的文脈」、あるいは「感情の気配」などをAIが認識できていないことを指摘しています。

人間の視覚とAIの視覚の違い

人間が世界を見るとき、それは単に物体を認識する行為ではありません。その背景にある「なぜそれがそこにあるのか」「これは何を意味しているのか」「この場面から何が起きそうか」といった推測や感情が含まれています。たとえば、砂浜に1人でたたずむ人の写真を見たとき、私たちはその人物が「孤独」なのか「リラックスしている」のかといった感情を想像します。これは、写真そのもののピクセル配列には当然書かれていません。

しかし、今のAIはそうした「高次の意味」を捉えるのが非常に苦手です。論文では、AIの視覚モデルにとってみれば、それらの画像も単なるパッチとピクセルの集まりであり、それが持つ文脈や物語性までを理解することはできません。このギャップこそが、“AIは人間のように世界を見ていない”ことの根拠なのです。

物体の輪郭が見えても「意味」は感じない

研究によると、現在のAIによる画像解析モデルが最も得意とするのは、物体の「局所的」な特徴、つまり形状や色、パターンなどです。しかし、「グローバルな構造」、つまり全体像の中での位置関係や文脈上の意味を理解する能力には限界があります。言い換えれば、AIには「目」はあっても「見ている心」はないということになります。

さらにこの論文では、AIが画像から情報を引き出す際には、視覚から意味へのつながりが欠如しているという点が繰り返し強調されています。今の技術では、AIは「何が写っているか」はわかっても、「それが何を意味しているか」まではわからないのです。

視覚が意味を持つとき、人間らしさが生まれる

「詩」はなぜ視覚に必要なのでしょうか?人間が感じる「視覚的意味合い」は、単なる視認情報ではありません。美しい風景を見て感動したり、表情から相手の気持ちを読み取ったりする能力は、その背景にある「文脈の理解」「感情の経験」「社会性の学習」など、複雑な人間経験の累積に支えられています。

人間は視覚的に表現された情報に対して、過去の経験や、文化、感情を組み合わせて解釈する能力を持っており、それが「意味のある視覚」につながっています。このプロセスは極めて高度であるため、単なるモデルの精度向上だけでAIがそれを習得できるわけではありません。

AIは「詩」を見つけられるようになるのか?

人間の視覚に近づくために、AIはどう進化していくべきでしょうか?それには、これまでの特徴ベースの学習に加えて、「意味」や「文脈」を理解するための新しいアプローチが必要です。たとえば、言語モデルとの統合、シーンに含まれるメタ情報の学習、感情の推測モデルなどが提案されつつあります。

また、「常識」に基づいた世界の理解、時間的推移を感じ取る力、過去の記憶を参照して判断する能力など、人間が自然に持っている能力をAIに取り込むことも求められています。これは大きなチャレンジではありますが、「詩」がない視覚に意味がないなら、AIにとっても避けては通れない道です。

最後に:AIにとっての「見る」とは何か

「Pixels, Patterns, but No Poetry: To See The World like Humans」というタイトルが象徴するように、今のAIが「見ている」とされている世界は、私たちが世界を見るのとは本質的に異なっているという事実を忘れてはいけません。それは、人間が視覚を通じて築いてきた「意味」や「感情」、そして「物語」の感受性が、単なる画像認識とは次元の違う行為であるからです。

私たちは、砂浜の1枚の写真から、そこにいる人の心情を想像し、自分自身の思い出を重ね、美しさを感じることができます。この「詩」のような重層的な視覚はいまだにAIには到達できていません。しかし、それでも人類は今日もそのゴールに少しずつ近づこうと努力しています。

これからのAI視覚技術の進化には、精度の向上だけでなく、「詩」を取り戻すようなアプローチが必要です。人間のように世界を見る。そこには、知識と感情、記憶と意味が交差する、極めて豊かな領域が横たわっています。そして、そこにこそ未来のAIのヒントがあるのかもしれません。