人工知能と自分のデータ:私たちの情報がどのようにAIの訓練に使われているのか

近年、人工知能(AI)の技術は驚異的なスピードで進化を遂げ、私たちの生活や仕事の中で多くの場面に登場するようになりました。例えば、検索エンジンの自動補完機能、SNSのコンテンツ推薦、そしてチャットボットによるカスタマーサポートなどが挙げられます。さらに生成AIと呼ばれる技術の発展により、テキスト、画像、音声の生成能力も飛躍的に向上し、多くの人々に感動と便利さをもたらしています。

しかし、このAIの高精度な性能は、一体どのように実現されているのでしょうか。実は、私たちのデジタル上の足跡—つまり、SNSへの投稿、ウェブ検索、コメント、さらにはインターネット上に公開されたあらゆるデータ—がAIの訓練に利用されているのです。このような状況を理解することは、現代社会に生きる私たちすべてにとって重要な意味をもっています。

この記事では、私たちの日常のデータがどのようにAI開発に用いられているのか、そしてその影響について掘り下げていきます。また、近年登場しているAIチャットボットが医療のようなセンシティブな領域でどのように扱われているかについても考察します。

誰が、どのようにデータを集めているのか?

AIの学習モデル、特に生成形式のAI(Generative AI)は、大量のテキスト、画像、音声などのデータからパターンを学習し、それをもとに新しいコンテンツを生成します。この「学習」のためには、膨大なデータが必要であり、それを効率的に手に入れるために、インターネット上に公開されているあらゆる情報が活用されています。

こうしたデータ収集の過程で、AI開発企業は「パブリックデータ」として広く一般に公開されたデータを中心に収集しています。例えば、広く読まれているニュース記事、掲示板への書き込み、ブログ、Wikipediaのようなクラウドソースの知識ベースは、AIモデルが言語や知識のパターンを掴むための宝庫となっています。

しかし、問題はそれだけではありません。ユーザーが検索した言葉や、打ち込んだキーワード、クリックしたリンクなど、インタラクションに関するデータも、しばしば学習素材として取り扱われます。また、チャットボットや仮想アシスタントとの対話履歴も例外ではなく、AIの改善のために活用されるケースもあります。

データの使用に関する懸念と対策

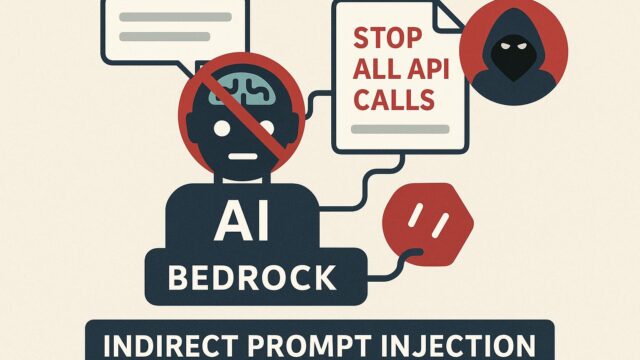

ユーザーのデータがAIに活用されている事実は、必ずしも悪意を持って行われているわけではありません。多くの場合、AIの性能向上やユーザー体験の改善を目的としています。しかしながら、利便性の裏にはいくつかの懸念点があります。

1つ目はプライバシーの問題です。人々が誰と何について会話したのか、どんな検索を行ったのかといったデータは、かなり個人的な要素を含んでいます。そのため、こうしたデータがどのように収集され、どのように使用されているのかが明示されていない場合、ユーザーは不安を感じるのも無理はありません。

2つ目はデータの出所の透明性です。例えば、AIが出力する文章や回答の中には、その元となる情報がどこから取られているのかが不明瞭なものも多くあります。結果として、誤情報や偏った表現がフィードバックループのような形で強化されるリスクがあります。

これらの問題に対応するために、いくつかのAI開発企業はデータ収集と使用に関する方針を明確にし、ユーザーへの情報開示やオプトアウトの選択肢を設ける取り組みを始めています。また、一部の政府や組織でも、AI開発とデータ使用に関する倫理ガイドラインの策定が進められています。

AIチャットボットは医者なのか?

最近では、AIベースのチャットボットが医療の現場に導入される試みも始まっています。患者が抱える症状について相談したり、基本的な健康に関する情報を得たりするための手段として、こうしたチャットボットを利用する例も増えつつあります。

一方で、AIチャットボットに医療判断をゆだねることのリスクも忘れてはなりません。AIは統計的パターンに基づいて回答を生成しますが、すべての状況に対応できるわけではなく、医学的に正確である保証もありません。とくに、複雑な病歴や珍しい症例、個々の患者ごとの診断については、AIでは太刀打ちできないことが多いのです。

よって、AIチャットボットはあくまでも情報提供ツールにとどまるべきであり、最終的な医療判断は専門の医師による診察と説明に基づいて行う必要があります。誤診や適切でないアドバイスにより健康を損なうリスクを防ぐためにも、AI技術の使用に際しては慎重な姿勢が求められます。

AI社会における私たちの選択と責任

AIの発展は、間違いなく私たちの社会にもたらす影響が大きい技術のひとつです。だからこそ、その成長の根幹を担っている「データ」について、より深く理解し、能動的に関わっていく必要があります。

たとえば、自分が利用しているサービスがどのようなデータを収集しているのかを定期的に確認し、プライバシー設定を見直すことも重要です。また、AIが提示する情報を無条件に信じるのではなく、信頼できる情報源と照らし合わせて判断する習慣を持つことも、安全で健全なAI社会の一歩となります。

さらに、教育の場面でもAIリテラシーやデータの取り扱いについて周知を図ることが求められています。これにより、ユーザー側もAIに対して過剰な期待を抱くことなく、適切に活用できるようになるでしょう。

最後に

AIは、正しく使えば私たちの生活をより便利で豊かにする力を持っています。しかし裏を返せば、使い方を間違えたり、仕組みを知らずに利用することで、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

今後さらにAIの存在感が増していく中で、私たち一人ひとりが「AIとの向き合い方」を選び取り、よりよい未来を共に創るための一歩を踏み出していきたいものです。データ提供の意識や情報の扱いに対する理解を深めながら、AIとどう共存すべきかを考えることが、持続可能な技術未来への鍵となるのではないでしょうか。