近年の人工知能(AI)技術の進歩は、社会全体に変革をもたらす勢いで広まっています。産業、教育、医療のみならず、行政にもAIの波が押し寄せるなか、特に注目を集めているのが、エネルギー資源と公的福祉制度におけるAI活用のあり方です。今回ご紹介するのは、カリフォルニア州が進めているAIインフラ構想と、福祉プログラムにおけるAIアルゴリズムの公平性にまつわる課題という、AIが社会に与える影響を象徴する二つの実例です。

この記事では、「カリフォルニア州のAIインフラ整備の計画」と「福祉AIにおける公平性の実現がなぜ難しいのか」という二つのテーマに焦点を当て、それぞれが現代社会においてどのような意味を持つのかを読み解いていきます。

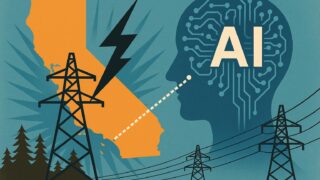

カリフォルニア州のAIインフラ整備計画:エネルギーとの闘い

AIの驚異的な成長の裏側には、それを支える膨大な電力消費があります。生成AIや大規模言語モデルのトレーニングおよび運用には、数十万、場合によっては数百万ワットレベルの電力が必要とされる場合もあります。そのため、AI産業の成長は、電力供給体制そのものに対して大きなプレッシャーをかけているのが現状です。

こうしたなかで、カリフォルニア州はAIのパフォーマンスを最大化しつつ持続可能な形で産業を拡大すべく、AI対応インフラの整備を積極的に推進しています。州政府は、AIデータセンターの設置場所や電力供給能力、再生可能エネルギーとの連携、といった多角的な検討を行っており、AI開発のハブとしての地位を確立しようとしています。

特に注目すべきは、州内の公共電力機関であるカリフォルニア公共事業委員会(CPUC)やエネルギー委員会(CEC)がAI関連施設向けの安定した電力供給体制を構築しようとしている点です。効率的な送電網の管理、再生可能エネルギーとの調和、そして環境インパクトの最小化という課題に取り組みながら、AI産業のニーズに応えようとする同州の姿勢には多くの関係者の注目が集まっています。

しかし一方で、データセンターの急増とそれに伴う電力需要の拡大によって、既存の送電網には限界が見え始めているのも事実です。これに対して、一部の地域では電源の奪い合いのような状況も予測され、AI関連インフラと住民とのあいだに新たな摩擦が生まれる可能性も否定できません。

このような背景から、エネルギーとAIという異なる領域が交差するカリフォルニアの現状は、他の地域にとっても貴重な教訓となるでしょう。持続可能で公平なデータ社会を実現するためには、技術の成長とそれを支えるインフラの整備がかみ合うことが不可欠です。

福祉分野のAI:公平性という複雑なジレンマ

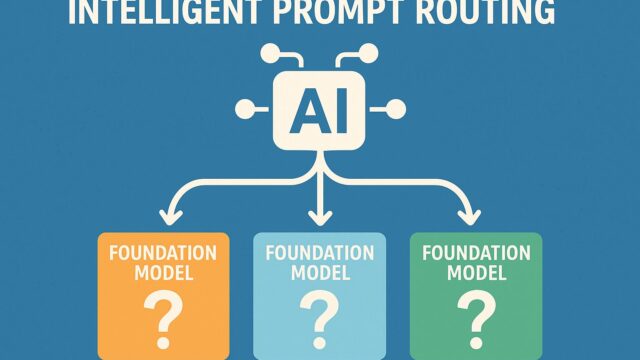

もう一つの記事の重要なテーマは、「福祉AIの公平性」です。現在、福祉関連の行政機関では、申請者のニーズを素早く判断するためのツールとしてAIアルゴリズムが導入されつつあります。その背後には、増加する申請件数への対応や、ヒューマンエラーの抑制、行政手続きの透明性向上という正当な目的があります。

しかし、このような自動化の動きには深刻な問題も潜んでいます。AIによる意思決定の透明性、公平性、そしてデータの正確性が保障されない限り、脆弱な立場にある人々にさらなる負担をかけてしまうリスクがあるのです。

例えば、AIが申請者の行動や過去の記録をもとに支給の可否や金額を自動判定するようなシステムでは、「どのような情報が、どのような重みで評価されたのか」が不明確となるケースがあります。これにより、支援をもっとも必要とする人々が誤って支給対象から外される可能性があるという懸念が強まっています。

加えて、アルゴリズムそのものが偏見を内在している場合、特定の人種や性別、社会的背景に属する申請者に対して不利に働くこともあり得ます。この点については多数の研究者や人権団体が警鐘を鳴らしており、福祉AIの運用における倫理的枠組みの確立が急務となっています。

また、AIの判断に異議申し立てを行うプロセスが複雑すぎる場合、時間的・経済的余裕のない申請者は納得のいかない判定を受け入れざるを得ないという不均衡も起こります。このような状況が繰り返されれば、福祉制度そのものへの信頼を損なうことにもつながりかねません。

実際にいくつかの州では、AIによる福祉審査の自動判定システムが導入されたものの、誤判定が頻発し、後に一部のアルゴリズムが停止される事態も起きています。こうした経験を踏まえると、AI導入の前には必ず念入りな影響評価と、社会的な対話が必要だと言えるでしょう。

バランスのとれたAI利用が求められる

AIの可能性は確かに大きく、適切に用いれば社会問題の解決に貢献する能力を持ちます。しかし、それを実現するためには、単にテクノロジーを信じて駆使するだけではなく、その背後にある倫理的、社会的影響を真摯に見つめ、慎重に設計し運用することが求められます。

カリフォルニア州が進めるインフラ整備と資源配分の最適化への取り組み、そして福祉AIにおける公平性の確保への模索は、その両方の側面において、現代社会におけるAI活用の課題と希望を象徴しています。

AI社会の未来を考える私たちにとって、これらの事例は単なる地域のニュースに留まらず、よりよい社会のあり方を模索する指標となるものです。技術の恩恵を公平に分配し、誰一人取り残さない社会を築くために、今、私たちは新たな設計思想と責任あるテクノロジー運用のあり方を学び直すときに来ているのかもしれません。

AIが広がる現代社会において、最も大切なのは「人間のための技術」であるという原点を忘れないこと。その視点を持ち続ける限り、AIはきっと私たちの未来を明るいものにしてくれるでしょう。