小型の言語モデルで300万の“教訓物語”を生成──TF1-EN-3Mが切り開く教育AIの可能性

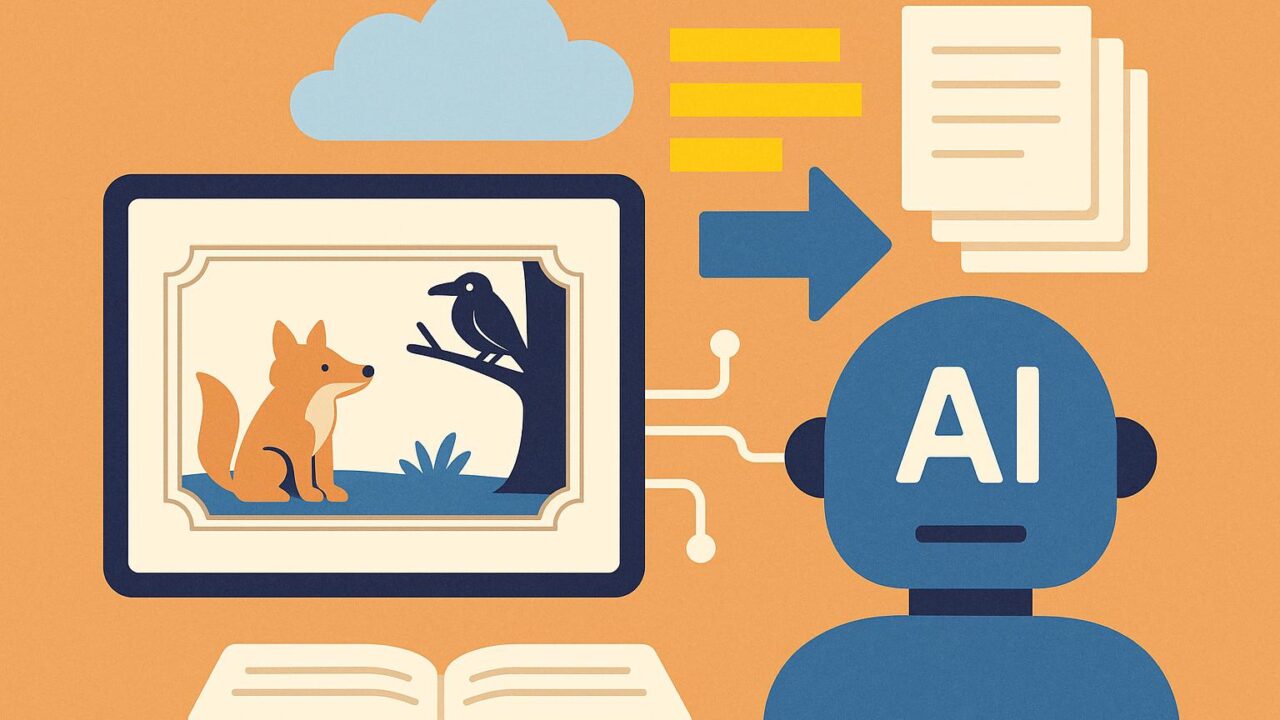

物語は古代から人類が道徳や価値観を伝えるために使ってきた強力な手段です。イソップ寓話や日本の昔話など、教訓に満ちたストーリーは、誰もが子どもの頃に触れたことがあるでしょう。しかし、現代の自然言語処理(NLP)の分野では、このような「道徳的物語」と「明確な教訓」を組み合わせた大規模で構造的なデータセットはこれまで存在しませんでした。

このギャップを埋めるべく登場したのが、「TF1-EN-3M」という新しいオープンデータセットです。これは、わずか8B(80億)パラメータ以下の小型の言語モデルだけを用いて、自動生成された英語の寓話(モラル・ストーリー)をなんと300万件以上集めた世界初のデータセットです。

小さなモデルでも「深い教訓」を伝えられる

多くの最新NLPプロジェクトは、GPT-4のような超巨大な言語モデルに頼っています。これに対し、TF1-EN-3Mプロジェクトでは、8B以下のモデル、具体的にはLlama-3シリーズの小型変種など、比較的軽量でオープンなモデルを活用しています。その結果、数十GB程度のVRAMを持つ一般的なGPU(たとえば24GB未満)でも、高品質な道徳物語を高速に安価に生成できます。実際、1,000件の物語生成に要するコストはわずか13.5セント(約20円)程度です。

技術的な工夫:6つの構造で物語を量産

TF1-EN-3Mの面白い点は、単にモデルに「物語を作れ」と指示しているだけではないということです。物語の構造には、

1. 登場人物(Character)

2. 性格・特性(Trait)

3. 舞台設定(Setting)

4. 問題・対立(Conflict)

5. 解決(Resolution)

6. 教訓(Moral)

という6つの属性が組み込まれており、このテンプレートに基づいて生成されています。これは、いわば「寓話のレシピ」のようなもので、これにより品質の安定とジャンル・一貫性の維持が可能になっています。

さらに興味深いのが、プロンプト生成に「組み合わせ手法(combinatorial prompt engine)」を使っていることです。つまり、様々なキャラクター×性格×シチュエーション……という形で組み合わせを変えながら、広範なテーマを網羅する物語群が自動生成されているのです。

評価も自動で多角的に実施

生成した物語がちゃんと面白く、意味があり、教訓を伝えられる内容になっているか?──この点を評価するために、TF1-EN-3Mでは2段構えの評価システムが使われています。

1. GPTベースのAI批評家を用いて、以下の観点でスコアリング:

– 文法の正確さ

– 独創性(Creativity)

– 教訓の明確さ

– テンプレート構造の遵守度

2. さらに、リファレンスを持たない指標(語彙の多様性、読みやすさ、テーマの重複度など)でもレビューを実施。

この評価環境もオープンソースとして公開されており、他の研究者が再現性のある実験を行えるよう工夫されています。

教育AIや価値観整合性の研究に貢献

TF1-EN-3Mは、単なる物語データの集合ではありません。人工知能が「道徳」や「価値観」とどう向き合うべきかという、大きな問題への足がかりにもなります。特に以下の研究分野に貢献する可能性があります:

– 命令指示への忠実性(Instruction following)

– 物語性推論(Narrative intelligence)

– 価値整合性(Value alignment)

– 子ども向けに適したコンテンツ設計

これまでは高品質な道徳的ストーリーを生成するためには、巨大でコストの高いモデル(例:GPT-4やClaudeなど)が必須と考えられてきました。しかし、この研究は、オープンで軽量なモデルでも同等の成果が出せるということを証明しつつあります。

今後の展望と日本語化への期待

TF1-EN-3Mは現時点では英語のみのデータセットですが、構造が明確なため、日本語など他言語への展開も技術的には比較的容易です。子どもへの倫理教育、AI倫理の研究、教育アプリケーションなど、さまざまな分野への応用が期待できます。

また、日本の昔話や説話を参考にしたローカライズ展開を行えば、多文化×道徳教育という新しいジャンルも開拓可能です。小型モデルによる倫理教育AIは、教育格差の是正や持続可能なコンテンツ開発にもつながるでしょう。

まとめ

TF1-EN-3Mは、教訓物語を機械的に大量生成する世界初の試みでありながら、誰でも使えて再現性のある画期的なプロジェクトとして注目すべき成果です。小型LLMの実力を活かし、教育や価値観形成という深いテーマに迫るこの研究は、技術の進歩が倫理や人間の本質的な価値とどう結びつけるかに新たな視点を提供してくれます。

オープンな未来は、物語の力とともにやってきます。今こそAIに「何が正しく、どう生きるか」を学ばせ、共に育てるフェーズへと突入したのかもしれません。